|

А.Гольдман весьма отличается в своем искусстве от наиболее заметных неофициальных художников поколения, к которому он принадлежит, скорее наследуя и развивая на новом витке духовно-пластический опыт шестидесятников, как и прерванную традицию начала века и 20-х годов.

Для становления художника были так же особенно существенны благотворные вдохновляющие импульсы и, можно сказать, неформальное ученичество у Левиной-Розенгольц.

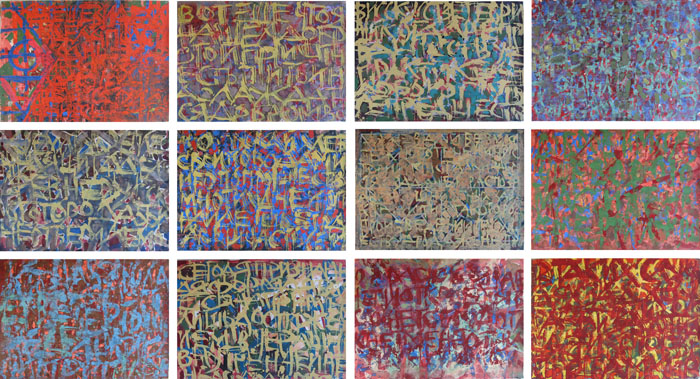

Особый интерес представляют работы художника, где он претворяет словесность - библейский текст Екклезиаста -в энергетически насыщенное, обжитое и осмысленное умом и кистью пространство Живописи, Живого Письма.

В своем обращении к вербальной картине, т.е. к активному включению в нее буквенно-словесного материала, текстов, надписей и т.п. Гольдман, казалось бы, близок установкам концептуализма - особенно в его местной “московско-романтической” версии. Однако побуждающие мотивы и результаты, да и сама логика метода принципиально иные.

В отличие от концептуалистов, интересы которых уходили все дальше от живописи к игре идей и остроумной аналитике “обыденного языка” социума, Гольдман привержен к традиционным пластическим ценностям, отнюдь не собираясь растворять живопись в словесности, в философии, - и в конечном счете в анти-искусстве разрушительного толка.

Он не боится “влипания” в материал, то, что некоторые иронично называют “духовка, сакралка, нетленка”, воспринимается им и по сей день “на полном серьезе”.

Он как бы на новом витке воскрешает эти в конце 70-х столь многими утраченные или профанируемые, но не теряющие глубокий смысл высокие ориентиры!

Очищая сакральное - нетленное - вечное в живописи от литературной иллюстративности, от навязчивой религиозной символики и от заигрывания с массовым вкусом, Гольдман вновь как бы наощупь проявляет грани пересечения Духа и Живописи, Вечного и современности, уподобляя сам процесс исполнительства медитации (лого-медитации) или ритуалу.

Екклезиаст - не единственная тема-мотив в циклах Гольдмана, но, именно этот сериал видится особо программным и для контекста данной статьи и для самого творческого опыта художника.

Пространство картин уподоблено странице манускрипта, оно кажется насквозь испещренным, предельно насыщенным энергиями письма, почерка, текста. Эта каллиграфичность живописи побуждает вновь применить несколько затасканную метафору палимпсеста.

Палимпсестом называют старинную рукопись, где поверх старых, порою смываемых переписчиком слоев текста пишутся новые, причем утраченные, полустертые письмена не исчезают окончательно, просвечивая и часто смещая новейшие наносы письма, поверх которых в свою очередь может быть нанесен очередной слой письма, и так до бесконечности.

Образ палимпсеста широко

используется как культурологическая метафора (особенно в нынешний постмодернистский период, когда в любом новом произведении специально выявлено просвечивание иных, чаще всего полускрытых текстов, мотивов и т.п.).

Ведь это образ своеобразного всепросвечивания и одновременно неисчерпаемости веками наслоившегося архива культуры - образ всесохранимости традиции и одновременно утрат, деформаций, смещений и выпадений в процессе очередного переписывания-перечитывания, когда эти эффекты “информационного шума” даже по-своему желанны, так как даруют некоторый шанс новизны в эпоху, когда кажется, что все уже написано, сказано, вросло в архив-библиотеку, подтверждая идущее опять-таки из Библии суждение о том, что “нет ничего нового под луной”.

Пожалуй, из наших художников именно Гольдман более остальных уподобил живопись палимпсесту, - уже тем, что при всем иерархическом превосходстве письменного слова - текста Екклезиаста над фоном - этой жизненной “средой обитания” для поросли Письма, он вместе с тем делает все пластическое пространство, обжитое взгляом и кистью, - все до последнего мазка. Отсюда обратимость, частая взаимоперетекаемость фона и знаков (букв), близи и дали, видимого и полускрытого (того, что еще не явлено, будучи замуровано в слой намеков и смутных припоминаний).

Пожалуй, из наших художников именно Гольдман более остальных уподобил живопись палимпсесту, - уже тем, что при всем иерархическом превосходстве письменного слова - текста Екклезиаста над фоном - этой жизненной “средой обитания” для поросли Письма, он вместе с тем делает все пластическое пространство, обжитое взгляом и кистью, - все до последнего мазка. Отсюда обратимость, частая взаимоперетекаемость фона и знаков (букв), близи и дали, видимого и полускрытого (того, что еще не явлено, будучи замуровано в слой намеков и смутных припоминаний).

Мало того, он как бы хочет вернуть равноправие Духа, Писания и письма, в пластической реальности последнего. Для него не только Дух, но и Буква животворит, становится элементом и действующей силой в Космогонии - творении камерного универсума - микрокосма листа - картины или “страницы” нескончаемого манускрипта.

Надпись, даже не завершенная, либо напротив - уже скрывшаяся за горизонтом видимости, не исчезает, а врастает в раствор излившейся на едином дыхании живописной субстанции.

Письмом здесь оказывается все. Из потенции букв вырастают невербальные письмена мазков, затеков, крапчатых брызг и цветистых наплывов. Эта творящая сила вербальности говорит о связи художника с определенной эзотерической традицией предначертавшей через магию число-буквенных сцеплений очень многое в европейской культуре и истории, исподволь оказывая многовековое воздействие, ощутимое и по сей день.

По сути все, что можно понять и увидеть в картине, есть магическая каллиграфия, даже там, где это неоформленная текстовая протоплазма, подобная клублению лавы или текучести потока.

По сути все, что можно понять и увидеть в картине, есть магическая каллиграфия, даже там, где это неоформленная текстовая протоплазма, подобная клублению лавы или текучести потока.

Все, что порождает художник в этом рукодельи письмен, в этом взращивании палимпсестного избытка знаков - все это побуждает пересмотреть и перейти через те, казалось бы, фатально непроходимые перегородки, что культура Нового времени (XYI-XIX вв.), эта наследница Вавилона, нагородила между Духом, Природой и Культурой. Здесь меж ними наведены мосты, проложены канаты, протянуты связующие ариаднины нити в виде арабесков плетенья словес, так органично вплетенных в ткань уже почти бессловесной (так поглотившей слова) текстуры живописи.

Здесь также учреждается обратная связь между апофатикой Тайны и явью искусства, между сокровенным знанием интеллекта и чувственной эмпирикой рукотворного исполнительства, где задействована спонтанность почерка - эта природная стихийность, дополняющая каркас культуры.

То и другое взаимосопричастно, сорастворено в неторопливом, медитативно-отрешенном или порывисто-мятежном ритме, где рукоделие письма дополняет маэстрия прочтения, а фундамент -кладка и архитектоника замысла (как и исходного текста) оживлена порослью импровизаций.

В одновременно по-современному абстрактных и при этом коренящихся в архаике Востока, (библейской древности, быть может и месопотамском ближневосточном архео-наследии в целом) угадывается и предощущение полного преображения, радикальной переплавки плоти мира сего, всей ныне застывшей здешней реальности в раскаленном алхимическом тигле некоего очищающего катаклизма (быть может, это Армагеддон или Апокалипсис?).

Ведь полускрытый экстаз разрушения здесь столь же созидателен, как и воля к сохранению следов и увековечиванию писаного слова (как своего рода святыни и последней ценности).

Возникает непрослеживаемость следов и неразличимость исполнительского процесса, навек застывшего в археослое поверхности. Произведение с его аурой (или застывшее припоминание о прочтении священного текста-источника) становится загадочным, как контуры уцелевшей фрески на стене, израненной (или изукрашенной?) осыпями, плесенью и вязью, лишайника, как чудесные намеки на мысль искусства, извлекаемые из посланий пересохших почв, из крапчатых покровов скал и камней.

Возникает непрослеживаемость следов и неразличимость исполнительского процесса, навек застывшего в археослое поверхности. Произведение с его аурой (или застывшее припоминание о прочтении священного текста-источника) становится загадочным, как контуры уцелевшей фрески на стене, израненной (или изукрашенной?) осыпями, плесенью и вязью, лишайника, как чудесные намеки на мысль искусства, извлекаемые из посланий пересохших почв, из крапчатых покровов скал и камней.

Узор надписей дробно теплится, как прерывное красноречие узора на изразце, найденном в придорожных заносах песка - словно трофей пустынных троп, словно находка археолога. Искусственный (и тем самым прекрасный) завиток почерка - метка - след каллиграфа, который капризно мимикрирует под Природу, сливаясь с ней в окрасе и фактуре, или, напротив, испаряется, дематериализуясь до истонченности бестелесного флюида. И тогда надпись - межстрочно, бессрочно-вечно блуждающая душа тает в мерцании фоновых миражей или испаряется в дымчатых воскурениях отгоревших мазков - этих костров кочевника-пилигрима-паломника и скриптора, вдохновенного переписчика древних письмен...

Ведь все равно “нет ничего нового под луной”!

Автор не боится самоутраты в процессе растворения-погружения в творимый сплав, субъективная прихоть и личная привычка почерка подправлены и подплавлены велением сверхличной Воли. Письмена отчуждаются, застывают, отслаиваюся от автора, как следы в пустыне, оставленные Неизвестным, возвращаются в высокую безымянность Традиции, отстраняются, как кочующий в пустоте блик - оттиск и посланник безвидного Света, оттеняемого скрытной и вездесущей Тенью.

Автор не боится самоутраты в процессе растворения-погружения в творимый сплав, субъективная прихоть и личная привычка почерка подправлены и подплавлены велением сверхличной Воли. Письмена отчуждаются, застывают, отслаиваюся от автора, как следы в пустыне, оставленные Неизвестным, возвращаются в высокую безымянность Традиции, отстраняются, как кочующий в пустоте блик - оттиск и посланник безвидного Света, оттеняемого скрытной и вездесущей Тенью.

Вместе с тем Письмена въелись в фасад поверхности крепко, намертво и бессмертно, как сакральные начертания над порталом святилища или окаменелая буквопись стелы. Эти знаки увековечены, нестираемы, как раны рун, как фундамент руин, как надсечки клинописи или, быть может, как творимый человеком земнородный аналог чудо-рожденного текста с неба, скрижалей, однажды проступивших в камне, повинуясь Высшей Воле.

Надпись теплится, колышется, как ветви куста и Древа. Письмена ткут живую изгородь и застывают в арабеске неведомых произрастаний, чей почерк напоминает о кочевых повадках перекати-поля, хоть извивы корневища не порывают натянутые сквозь времена и пространства связующие нити - узы Земли Обетованной.

Надпись теплится, колышется, как ветви куста и Древа. Письмена ткут живую изгородь и застывают в арабеске неведомых произрастаний, чей почерк напоминает о кочевых повадках перекати-поля, хоть извивы корневища не порывают натянутые сквозь времена и пространства связующие нити - узы Земли Обетованной.

Побеги письм проросли сквозь заносы памяти, крепко оттиснуты в пространстве, они каллиграфичны, как следы пилигрима, паломника на пергаменте песков, или как произрастания почв, не подвластные суховеям пустыни. Наплывы, завихрения, проступания словесных следов исподволь сшивают планы пространства и уровни смысла (слои прочтенья), учреждая таинство связи всего со всем, но делая это зачастую через разрывы и умолчания тайнописи, словно на наших глазах проступившей, проросшей, истекшей в явь из глубин потаенности, из кладезей и кладов исходного библейского откровения. Разрывы пустот, цезур и пауз, как и порывистая взволнованность почерка, подтверждают идею Хайдеггера, что “именно мимолетное хранит устойчивое”.

Эти причуды почерка лишь оттеняют просвет тайны-Инобытия, откуда веет ветер Необъяснимого - дыханье Запределья или же импульс вдохновения свыше. Слово сходит на землю, запечатлеваясь в писании текстов, переосмысляя “землю” - чувственную плоть с ее фактурной материей. Огне-Логос вживлен в сырую, как бы глинистую вязкость красочных сгустков масс, напоминая о дуновении Всевышнего, сотворившего Адама из оживленной глины.

В данном случае, на уровне человеческих возможностей - в скромном диапазоне рукотворного деяния мастера-живописца вдохновленное свыше наитие кисти сообщает рыхлой стихии вещества -энергию “пра-материи”, афористичную мудрость ветхозаветных строк-текста Екклезиаста, который по сути своей, коренясь в вечности , воплощается воочию “здесь и сейчас”, проступая на как будто еще не застывшей паволоке красочного брожения.

Возникает сплав, состав которого парадоксально совместил абстракцию мысли, импульсивность жеста письма и подразумеваемую прочтением энергетику звучащего слова, слова, дошедшего через многовековую завесу времен, чтобы обрести свое жизненное пространство, свою странную, почти физиологически осязаемую силу внушения.

Кустарник расцветшего Письма корнями исследует напластования почв (хранителей времен), доискиваясь наряду с интуицией мастера до потаенных архео-истоков - до подземных вод древней премудрости, где пребывают в единстве, не будучи еще расчленены, Дух и Буква, Желание и Почерк, Идея и Тело, в дальнейшем искусствено разлученные, расставленные по полочкам ветшающего архива Ratio.

Кустарник расцветшего Письма корнями исследует напластования почв (хранителей времен), доискиваясь наряду с интуицией мастера до потаенных архео-истоков - до подземных вод древней премудрости, где пребывают в единстве, не будучи еще расчленены, Дух и Буква, Желание и Почерк, Идея и Тело, в дальнейшем искусствено разлученные, расставленные по полочкам ветшающего архива Ratio.

Надпись движется, пламенея, дымясь или стекая по земле - поземи - грунту (который, впрочем, разрежен и взрыхлен ударами кисти, пропахавшей свои колеи, и отчасти опрозрачнен свечением скрытых подземных сокровищ и истоков, сквозными излучениями энергий, заложенных в кладку основы).

Надпись несома поверхностью, но и сама она - тоже силовой каркас, несущая архитектоническая арматура живописных грез, костяк, придающий стихийному волнению вещества структурное оформление. Она строится не без регламента, учреждая ритм строк - модель порядка, закодированную в степенном и постепенном “надстраивании” строк-ярусов. Культура (с ее культовым прообразом) корректирует, уточняет неразумность стихий.

Казалось бы, это уподобление Письма ворожбе стихий вплотную нисходит к сугубо стихийно-натуральным - докультурным - добуквенным, дословесным, дознаковым Письменам живой и мертвой Природы и даже к первозданному Хаосу - нерасчлененной протоплазме Бытия или к глубинам Неявленного. Однако начало Логоса - вертикали - носителя смысла и порядка сохраняет силу, обнаруживая вездесущую силу слов и, можно сказать, -метафизику почерка, проявляемую как тайнопись при пристальном созерцании (и при должном подходе - установке внимания).

Вертикаль космотворящей силы переводит фактор стихийности в измерение духовное.

Если глаз, как губка впитывает влажность текущих красок, рябь и ритм струения и брызг, отсветы и испарения письма-водопада, то это также вода духовного преображения - живой символ скрещенья горнего и дольнего миров, их перелив. Это подрыв ловушек “здесь-бытия”, мягкое восстание против

здравого смысла жизни.

Это прочтение текста - интерпретаторство - творчество через экстаз переписчика и тайнозрение толкователя...

Философичный скепсис - пессимизм Екклезиаста воспринимается под углом умудренной высокой меланхолии, эта скорбь космична, констатируя бренность и несовершенство земного падшего Бытия, это мистическая поэтика взгляда на обреченность “суеты сует”, и в восприятии художника ощутима определенная эстетизация по-своему прекрасной, но бренной, преходящей реальности всего того, что станет прахом и тленом. Все это видится словно из вневременного далека, как бы из вечности - с позиций бессмертных.

Скорбь и разочарованность прямого содержания текста врачуется как музыкой самого реченья, так и праздником для глаз - радостью почти любовного освоения пространства через тактильную тактику руко-писи или живо-писания. И в этом праздновании превосходства вечности над тленом Текст предстает процветшим, расцветащим как жезл Аарона - здесь ручное чудотворенье кисти умеет скрывать вовремя следы, часто порождая эффект магического нерукотворного результата!

Скорбь и разочарованность прямого содержания текста врачуется как музыкой самого реченья, так и праздником для глаз - радостью почти любовного освоения пространства через тактильную тактику руко-писи или живо-писания. И в этом праздновании превосходства вечности над тленом Текст предстает процветшим, расцветащим как жезл Аарона - здесь ручное чудотворенье кисти умеет скрывать вовремя следы, часто порождая эффект магического нерукотворного результата!

Каллиграфия и органика, Искусство и естество слились в нерасчленимости упорядоченного потока Бытия-становления, они обретают способы взаимоперетекания, обратимости, хотя различия меж тем и другим вовсе не стерты. Поэтому особо увлекательно следить и следовать за проступанием следов кисти - букв, слов, фраз, цезур, пауз и т.п. и за их растворением в завесе или глубине фона.

Почерк мастера (и соответственно поступь текста) часто плавно-текучий, степенный, как фресковая кладка стенописи или ритм возведения, ярус за ярусом, самой стены - кладка каменщика. Порою, напротив, это беглая скоропись без букв и прерывистая вязь арабескового “рассеяния”.

Часто мы как бы видим рождение Слова из вязкой, сырой, густой стихии живописного теста, где ростки текста видимы в пред-оформленном состояни, как пульсации и всполохи тех излучений, которым лишь предстоит оформиться в связность удобочитаемых посланий.

Поверхность, тем самым, - это эманация глубин и высот - истечение скрытого в явь. И все же ощутим эффект внезапности - непредсказуемости, сопричастной Чуду - это приметы разрывов в сети причин и следствий, Пространства и Времени. Это исход из пленения очевидностью.

Таким образом, подобный опыт возвращения Букв (как и сопрягшего их “плетенья словес”) к архетипам Духовной Прародины, к неземным “корням” и “истокам” библейской мудрости происходит не без участия своего рода “арт-магии”: как бы алхимической техники управления упряжкой Стихий-первоэлементов мироздания (имеется в виду Земля, Огонь, Вода и Воздух, он же земной аналог Духа, что “дышит где захочет” - жизненного дыхания человека и всей твари).

Таким образом, подобный опыт возвращения Букв (как и сопрягшего их “плетенья словес”) к архетипам Духовной Прародины, к неземным “корням” и “истокам” библейской мудрости происходит не без участия своего рода “арт-магии”: как бы алхимической техники управления упряжкой Стихий-первоэлементов мироздания (имеется в виду Земля, Огонь, Вода и Воздух, он же земной аналог Духа, что “дышит где захочет” - жизненного дыхания человека и всей твари).

Исполненные вдохновенно, на “едином дыхании” письмена Гольдмана сродни хороводу природных сил в их прохождении по ветвям и побегам Мирового Древа, по разветвлениям троп, руслам рек, по каналам живых речений и вещих Письмен, порождаемых человеком, Природой и Единым Духом. Тексты врастают в хранилище языка Земли..

Слово (небесное в истоке) воплощаеся, порождая цветенье Письма и Речи.

Письмена Культуры и силы Природы равно-ценны, сливаясь в колбе живописной “лаборатории”, где живопись порождает рукопись и наоборот, а четверка стихий сорастворена в творении сплава. Так опознается гармония взаимоотраженности Небесного и Земного, отсылая к афоризму эзотерической традиции: “То, что вверху, то и внизу” (Гермес Трисмегист, “Изумрудная скрижаль”).

Так же обратимы, прерывисто-плавны и оттого влекуще загадочны соотношения Скрытого-Явленного, непрозрачной тайны Абсолюта и постижимой для чувств ума и взора богатой поверхности живописанья. В этом еще одна эзотерическая грань того праздника почерка, избороздившего хитросплетением словесной вязи каждую из страниц или картин бесконечного цикла, где каждое новочтение Ветхого Завета уводит в направлении Бесконечности.

Сергей Кусков искусствовед 1994 г.