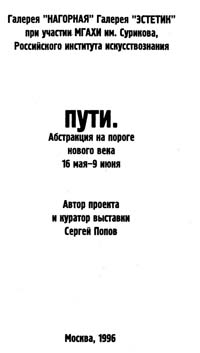

“Пути”

Абстракция на пороге нового века

Как известно, честь открытия беспредметного искусства как такового принадлежит русскому художественному авангарду. Поэтому следует иметь в виду, что всякое возвращение к живописной абстракции у художников из России — теперь уже не столько жест вызывающего новаторства, сколько проявление причастности большой традиции отечественного искусства, пусть и прерывавшейся на определенный период.

Как известно, честь открытия беспредметного искусства как такового принадлежит русскому художественному авангарду. Поэтому следует иметь в виду, что всякое возвращение к живописной абстракции у художников из России — теперь уже не столько жест вызывающего новаторства, сколько проявление причастности большой традиции отечественного искусства, пусть и прерывавшейся на определенный период.

Живописная абстракция давно уже воспринимается как знак былых завоеваний нашего авангарда, утро которого навсегда отмечено знаменитым "Черным квадратом" Малевича и музыкой красок Кандинского. Выбор языка абстракции ныне здравствующими представителями поколения "шестидесятников" — мастеров недавнего "неофициального искусства" — и молодыми художниками новейшей генерации сам по себе является признаком укорененности в том нашем художественном наследии, которое сейчас справедливо видится своего рода "классикой" авангарда, давно сложившимся, но отнюдь не исчерпанным "каноном".

Этот "канон" не предполагает эпигонского заимствования стилевых рецептов, а как раз побуждает продолжать поиски новизны в рамках принятых "правил игры" — отказа от фигуративного изображения. Художник вовсе не обязан следовать ему постоянно, однако ему желательно пройти через "абстракцию" на определенном этапе своего развития, как через акт инициации, сочетая опыт наследования традиции и творческий спор с ней.

В той же "русско-авангардной" традиции сам тип поведения деятеля нового искусства всегда включал долю анархичного персонализма, обостренно личностного подхода к своему открытию, когда, казалось бы, формально-пластические опыты наделялись пафосом уникального индивидуального мифотворчества, но не в смысле порождения иллюзий, а в области созданий мощных пластических метафор самих основ Бытия.

Эта персонализация намечалась даже в группах, объединенных одной доктриной, и тем более закономерна ныне — в пору неустойчивости и меньшей отчетливости арт-структур. Поэтому в нынешних опытах абстракции нет смысла искать стилевой монолитности, в какой-то степени возможной в начале века, а уместнее выявить связи, соотношения, аналогии и вообще признаки общностей, базирующихся на иных, более гибких и трудноуловимых началах, попыткой чего и является способ классификации художественного материала, определяющего структуру данной экспозиции.

Заметим сразу, что ни для кого из представленных здесь художников разных поколений обращение к языку абстракции не является случайным эпизодом. Но не менее важно и то, что участники, за редкими исключениями, не являются только абстракционистами. Как правило, они так или иначе проявили себя и за пределами ортодоксально-абстрактного искусства, в других жанрах и не исключают таких выходов в дальнейшем, — ив этом тоже отличие данных поколений от мастеров 10-х — 20-х годов, для которых отказ от изображения являлся своего рода "знаменем", либо в иные периоды сменялся столь же категорическим возвращением к предметности.

В представляемых художниках как раз особо интересна определенная текучесть и обратимость их творческих устремлений, преодоление того дуализма между "абстракцией" и "вчувствованием", о котором в свое время (выходя за пределы проблемы собственно беспредметничества) в более широком контексте писал немецкий искусствовед Воррингер. В целом для нынешних опытов абстрактного искусства характерно как бы перевоплощение у них в "абстракцию" зачастую тех проблем, сквозных тем и мотивов, которые иначе могли бы разрабатываться у тех же авторов в фигуративных жанрах, а также свободный, плавный переход в их авторском контексте от изображения к абстракции и порою обратно.

Пожалуй, "фаза абстракции" для многих наших экспонентов предстает либо как "Иное" их же "фигуративов", либо как дематериализованное "инобытие" изобразительной живописи, либо как некое высшее, предельное саморазвитие тенденций, уже имевшихся в "фигуративе".

Однако структура экспозиции учитывает всю неоднозначность и

многоспойность абстракции сегодня.

В первой ее части — "Праязык: геометрия, знак, символ" (участники — Бич, Гольдман, Каменский, Пепин, Сан-Сан, Ткачев, Хватьков) — представляется новая живописная абстракция, действительно не только в силу своей неизобразительности, но и мировоззренчески наиболее оправдывающая наименование абстрактного искусства, т.е. искусства наиболее отвлеченного и отрешенного от всякой конкретики мира феноменов. Соответственно, работы данного отсека в большей степени обращены, что называется, к "сфере духа", к первоосновам — к фундаментальным бытийным и смыслополагающим сущностям, к архетипам наподобие идей платоновского Космоса, предопределяющим и структуру форм, и строение пространства, и те бытийные смыслы, которые несомы данными "эманациями Абсолюта".

Итак, на уровне внутреннего значения данный визуальный ряд отсылает, с одной стороны, к метафизическим универсалиям, с другой — к изначальным протоформам "проявленного" Бытия. На уровне же формы и пластики — на уровне собственно художественного языка — здесь доминируют геометрические знаки. Связующим звеном между космично-универсальными объектами здесь выступают зримые формы "пра-языка" искусства. Это символический язык первоэлементов — в основном, геометрических символов, которые, начиная едва ли не с неолита, являются основным способом "транслировать" коды мифологических космогонии и иные универсальные представления о Бытии, закрепляя эти идеи и знания в зримых наглядных "аббревиатурах" пластической лаконичной значимости (или же в архитектонической символике пространственных пострений).

Появляясь в обиходе современного искусства, такого рода гео-символика наиболее сближает принадлежащую, казалось бы, новейшему времени абстрактную пластику с древностью и вечностью одновременно. Заметим также, что в более суженном (исторически-эволюционно), собственно художественном контексте данный круг экспонатов и особо объединившая их общая идея, отчасти же и их стилистика наиболее отчетливо сближают участников экспозиции с их "родоначальниками" и предшественниками из былого русского авангарда, особенно с традицией Малевича, где, казалось бы, сугубо индивидуальным волюнтаристским путем происходит выход художника на надличные по сути знаки универсалий.

На втором этапе экспозиции наблюдается существенный сдвиг акцентов и ориентации. Ведь Искусству необходима не только Вечность, но и изменчивое начало, не только универсальные принципы, но и единично-своеобразные проявления, не только Единое, но и многообразие частных феноменов. Наряду с высшим покоем основ и начал не менее важно динамическое развитие и щедрое витальное разнообразие пластического метаморфоза.

Посему и здесь от почти бестелесной символики геометрии современных интерпретаций "пра-языка" совершается своего рода нисхождение. Во втором разделе — "Язык форм и пространств" (участники — Бордачев, Вахтангов, Панг, Мунц, Ротко, Седов,Терехов). Дух эманирует в материю, идея, не утрачивая абстрактности, неизобразительности, по-своему оконкречивается, воплощаясь в более наглядной, чувственно-суггестивной, зримой и словно бы осязаемой плотности красочного вещества и в конкретной форме "изображаемых" с его помощью абстрактных пластических структур, в которых, как и в самих авторских подходах в данном разделе, усиливается их индивидуализация и визуальное многообразие.

Преобладающие и здесь тоже геометрические формы и структуры начинают в данном случае жить в менее отрешенном, эфирно-разреженном режиме, чем духовные фигуры "праязыка" в первом разделе. Дух нисходит в материю, идеи наращивают свою телесность, языковой Погос искусства обретает плоть.

Пожалуй, здесь уже начинает преобладать чисто имманентно-эстетическая ценность наглядного живописного результата, а также научно-исследовательский, экспериментаторский, можно сказать, интерес к разрешению в контексте абстрактного искусства той или иной частной проблемы. Здесь поэтому становится значимой чувственно воспринимаемая "телесность", материальная плоть идеи, ставшей формой, и сама особая природа такой возникающей в результате абстрактной картины с ее внутренней витальной биомеханикой или архитектоникой (в случае преобладания геометрично-конструктивных решений). Здесь становится интересной прежде всего логика пластического моделирования воображаемого и через живопись изображаемого внутреннего пространства картины, в которое при всей его абстрактности порой словно бы можно "войти", погрузиться, едва ли не осязая взглядом самоценные, эмпирически доступные продукты абстрактного формообразования, которые предстоят на поверхности, уплотнены и укрупнены "весомо", "зримо" (но все же не "грубо", т.к. сохраняют изыск маэстрии и интеллектуальную усложненность исследовательской задачи).

Обнаруживая всю непростоту подобного пластического конструирования в условном средовом пространстве холста с его природообразной либо, чаще, архитектонической самобытной логикой.

Короче, на данном этапе экспозиции "дух абстракции" более "спускается на землю", радуя глаз щедростью или лаконичной находчивостью в чистом формотворчестве и занимая ум логически-экспериментальными задачами, присущими саморазвитию сегодняшнего беспредметного искусства.

Если во втором разделе экспозиции обыгрываются, таким образом, прежде всего формально-пластические возможности и физическая конкретизация абстракций, то в третьем разделе — "Язык ассоциаций и экспрессии" (участники — Гладких, Дронов, Китайкин, Элмар) — акцент перемещается скорее в сторону души, душевности, как она может быть выражена через язык абстрактной живописи. Однако мы понимаем "душевность" по ту сторону всяческой сентиментальности и излишних психологизмов. Скорее это овеществление в красках и буйстве фактур властной, волюнтаристски раскованной, даже по-своему творчески агрессивной "художественной воли".

Преобладание обостренного личностного начала, экзальтация взволнованного, стремительного письма, неистовой, страстной, яростной живописи, "безумство" и напористость самого авторского видения, которое по-своему подвергает насилию реальность, чтобы пробудить в ней ее Невидимое, чтобы зажечь дремлющие в природной материи и в красочном материале творческие возможности и сделать саму фактурную "кору" живописи непосредственным воплощением внутренних событий "личного мира" опять же эманацией духа, но на сей раз в сугубо субъективном его проявлении. Все эти объединяющие приметы экспонентов третьего раздела говорят об их общей, так или иначе — экспрессионистической ориентации.

Дух абстракции здесь уже внедряется не только в плоть форм и "природной" первоматерии живописи, сколько в сам "психо-хаос" — в стихию самой Психеи с ее иррационализмом. Бессознательные импульсы и стихийные фантазмы, в т.ч. игра непредсказуемых ассоциаций, здесь властно-волевым образом укрощены, преображены, будучи вовлеченными в преднамеренное, хотя и импульсивно-порывистое "действо живописи" — в нем сам процесс включает динамику стремительного письма, обретает "шаманский", заклинательный характер, наподобие своего рода акта экзорцизма, укрощая трудноуправляемые силы "ночной стороны души". Через пламенеющую динамику мазков, через обращаемый в экспрессивную музыку "шум фактур", через симбиоз культурной искушенности с приручаемыми "дикими", "варварскими", иррациональными стихиями творческого процесса и самой души, через вулканическую магму красочной материи, обращаемую в упорядоченность законченного живописного произведения, художник такого типа совершает акт преодоления материала, овладевая хаосом в себе и вовне.

Художник действует, одухотворяя или возгоняя 'Уровнем выше" также и витальность тела, столь существенную в жестах экспрессивного письма, и "сырой материал" собственных эмоций, что порождает даже в рамках неизобразительной абстрактной живописи опять же своего рода универсально обобщенную по смыслу "пластическую мифологию" с ее знаками, живописными иероглифами, суггестивными символами.

После такого рода пластической "бури и натиска", после прохождения сквозь "шум и ярость" живописной и душевной стихии, укрощенной опять же через авторскую "волю к форме" и силу духовного порыва, мы переходим к заключительному, четвертому разделу экспозиции — "Материя, ставшая духом" (участники — Почекутова, Рожанец, Струлев), где нас вновь встречает, казалось бы, более спокойное, сгармонизированное, но совсем не простое (а может быть, наиболее сложное и тонкое по сути) эстетическое пространство. Если в начале экспозиции как бы само "небо умных идей" было символически явлено через свет и геометрию простейших знаков-первоэлементов, через каркас пространств в своей наиболее "стерильной", в полном смысле слова "абстрактной" отрешенности от конкретики земных форм, надлично, холодно и отстраненно предопределяя все дальнейшие трансформации языка абстрактного искусства, то в завершении экспо-ряда мы видим иное. На сей раз не скрывая своей эмоциональной теплоты и горячей звучности зеснородных красок, сохраняя непосредственность соприкосновения с жизнью и даже уместные реминисценции изобразительных жанров (в их как бы "снятом", дематериализованном виде, на уровне тонких ассоциативных намеков), земная образность абстрагированно воплощена в этой живописи. "Земля" зримо возвращается к своей небесной "прародине". То есть, и не утрачивающая чувственной сочности красочная ткань живописи, сохраняющая связь с природным миром, и эмоциональная атмосфера письма, и индивидуальные склонности личностного душевного мира — все это, избавляясь от всякой изобразительности, обретая имматериальную невесомость, возводится на уровень живописной абстракции. Однако остаточные следы реальности здесь по существу не отменяются, но видоизменяются, преображаясь и одухотворяясь на наших глазах.

Поэтому в данном, завершающем разделе не только правомочны, но даже программны исподволь проступающие намеки, истонченные припоминания о тех изобразительных жанрах, которым в свое время не случайно и не менее увлеченно, чем абстракции, отдали дань такие мастера, как, например, Струлев, чей богатый опыт в сельском жанре и пейзаже достаточно известен и не менее ценен, чем его нынешние беспредметные картины с их чистой музыкой радужно-светонсоных красок. Однако наблюдаемый здесь опыт живописно растворенных узнаваемых следов его прежней опоэтизированной повседневности, как и аналогичная дематериализация изображения у других экспонентов раздела, глубоко оправданы той самой "внутренней необходимостью", к которой апеллировал еще первопроходец русского беспредметничества Василий Кандинский.

Кстати, к его представлениям о "духовном искусстве" и к одухотворенной музыке красок его живописных симфоний восходят (на уровне наследования отечественной художественной традиции) экспонаты завершающего отдела выставки, формально замыкающего ее маршрут, но на самом деле по-новому открывающего актуальность пути русской абстракции для настоящего и для будущего.

СЕРГЕЙ КУСКОВ

1996год

Москва