Адиль и Ирина Астемировы

Журнал

“Творчество” №9, 1991

cтатья Сергея Кускова

о творчестве художников Адиль и Ирины Астемировых

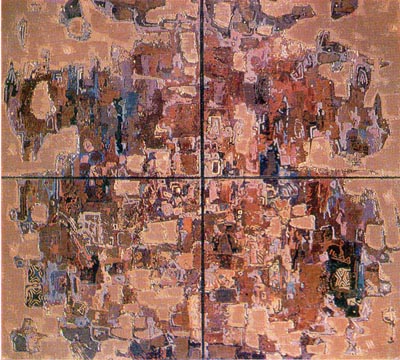

Лишь на первый, наиболее поверхностный взгляд, еще не оторвавшийся от заглавной страницы – перечня стилей в каталоге “воображаемого музея” , от тех схем классификации, чья роль – оттенять последующие постижения, - лишь с этого столь поверхностного взгляда на поверхность холста картины Астемировых могут быть восприняты как “хорошая абстрактная живопись”, как просто картины, приятные ритмом и цветом, оснащенные к тому же некой местной “аурой”, на которую намекает специфически ориентальная орнаментика, угадывающаяся в тканях по-настоящему живописной, добротно фактурно обжитой поверхности.

Лишь для такого до наивности поверхностного прочтения видимое может быть истолковано как оригинальный виток экспрессивной или лирической абстракции, либо как абстрактная каллиграфия в ее европейском внекорневом понимании. На самом деле и смелость пластических искусств, и изыскания в сфере беспредметных пространств, обращаемых в проекцию авторского внутримирия, весьма далеки от самоценного “музицирования красками” и пафоса самоутверждения, вдохновлявших абстрактное творчество в западной арт-традиции. И то, и другое обретает совсем иную направленность при репатриации беспредметного орнамента и каллиграммы во владеющую ими на правах первенства культуру Востока, многовековой опыт которой столь ощутим за плечами молодых художников, властно проступая сквозь паволоку масляной живописи и иные внешние атрибуты европейской станковой картины.

Лишь для такого до наивности поверхностного прочтения видимое может быть истолковано как оригинальный виток экспрессивной или лирической абстракции, либо как абстрактная каллиграфия в ее европейском внекорневом понимании. На самом деле и смелость пластических искусств, и изыскания в сфере беспредметных пространств, обращаемых в проекцию авторского внутримирия, весьма далеки от самоценного “музицирования красками” и пафоса самоутверждения, вдохновлявших абстрактное творчество в западной арт-традиции. И то, и другое обретает совсем иную направленность при репатриации беспредметного орнамента и каллиграммы во владеющую ими на правах первенства культуру Востока, многовековой опыт которой столь ощутим за плечами молодых художников, властно проступая сквозь паволоку масляной живописи и иные внешние атрибуты европейской станковой картины.

Все ощутимо меняется при дальнейшем “развертывании” и “перечитывании” щедро и многозначительно раскрывающегося свитка этой живописи, принадлежность которой к холсту и краскам не означает ее неспособности быть текстом, тем более что почерк ненавязчиво каллиграфический, вязко-текучий, порою – узорно-дробный (до бисера точек-пунктиров), закрепляя след кисти, ощутимо благоприятствует ритуалу неторопливого всматривания-вчувствования в хитросплетения живого Письма, становясь уже не скорописью чувств, а созерцанием – медитативным подключением к эзотерической подоплеке любых ”абстракций” и “изображений”. Это постепенное вдумчиво-увлеченное погружение в развилки и разветвления пластической криптограммы, во входы и выходы камерного универсума, в котором следы и остовы протоландшафта растворены струением бесконечных преображений, отпечатавших в веществе внешней поверхности (той самой, что вначале обманула нас эзотеризмом “чистой живописи”) цепочки полускрытых следов, телесные оттиски-отпечатки обживания заповедных территорий, ритмичную поступь очертаний, очертивших маршруты лабиринта-сокровищницы. Строй живописи, увязывая сближенно-пестрые нити различий и вязь соответствий, объединяет все это в сверхсложном составе сплава, создавая перенасыщенный раствор соцветий – лабораторную версию космогонии.

Всматриваясь в эти лишь для профана произвольные разливы, сгустки, разрывы и прорезы красочного перво-вещества – этой протоплазмы, чреватой узором миров, вслушиваясь в шумы фактур, осевшие на разработанной поверхности – в слепке-слитке красочного теста, ставшего текстом Письма и тестом для испытуемого – подключает жест, тактику тактильных прикосновений, след которых, врастая в слой живописи, взращивает пористую поросль дополнительных открытий. Прослеживая умножение граней и границ Реального, мастер рассеивает многозначительные намеки тактильных оттисков, скрещивая излучения земли предков, ауру личного переживания и невидимый ветер, что исподволь смещает оболочки очевидности, приоткрывает подступ к тайне и связуя “то, что вверху, и то, что внизу” – запределье Первообразов и ландшафт микрокосма. Возникают, проступая из пустот и слоистостей, кристалличные стены полузримых, опрозраченных светом строений. Двигаясь по следам этих стен, взгляд острее ощущает смещенье и обратимость близи и дали, глубины и плоскости, верха и низа.

Всматриваясь в эти лишь для профана произвольные разливы, сгустки, разрывы и прорезы красочного перво-вещества – этой протоплазмы, чреватой узором миров, вслушиваясь в шумы фактур, осевшие на разработанной поверхности – в слепке-слитке красочного теста, ставшего текстом Письма и тестом для испытуемого – подключает жест, тактику тактильных прикосновений, след которых, врастая в слой живописи, взращивает пористую поросль дополнительных открытий. Прослеживая умножение граней и границ Реального, мастер рассеивает многозначительные намеки тактильных оттисков, скрещивая излучения земли предков, ауру личного переживания и невидимый ветер, что исподволь смещает оболочки очевидности, приоткрывает подступ к тайне и связуя “то, что вверху, и то, что внизу” – запределье Первообразов и ландшафт микрокосма. Возникают, проступая из пустот и слоистостей, кристалличные стены полузримых, опрозраченных светом строений. Двигаясь по следам этих стен, взгляд острее ощущает смещенье и обратимость близи и дали, глубины и плоскости, верха и низа.

В работах Адиля Астемирова ощутима несводимость результата к некой прекрасно-однозначной картине для глаз и к самоценности жеста-действия. Постепенно проступая из глубины, впадая в заметность, подземные течения индивидуального мифа, алхимически смешиваясь, проявляют структуру целого, подчиняя центробежные разводы и затеки блуждающих красок уподобленному сети кракелюр ажурному каркасу. (Сам костяк которого, впрочем, не отличим от его заполнения, смещая обыденные представления о главном и второстепенном, о несущем и несомом, о том, что предшествует, и что наследует, порождая парадоксальную Сеть Игры; ее пространство – завеса среды, наделенная слоисто-складчатой ускользающей природой: слоисто-расчлененная ткань метаморфоза выдает свою неисчерпаемость.) Внешняя плоскость заткана всполохами, токами тонких вибраций – их ритм проявляет арматуру тотального арабеска как базовый образ мира. Это непрерывность текста, знаки и бессловесные изречения которого не подвластны вербализации и тем паче однозначным истолкованиям, литературно-линейной расшифровке и прочим отмычкам рассудка на подступе к владениям Значимой Тайны.

В работах Адиля Астемирова ощутима несводимость результата к некой прекрасно-однозначной картине для глаз и к самоценности жеста-действия. Постепенно проступая из глубины, впадая в заметность, подземные течения индивидуального мифа, алхимически смешиваясь, проявляют структуру целого, подчиняя центробежные разводы и затеки блуждающих красок уподобленному сети кракелюр ажурному каркасу. (Сам костяк которого, впрочем, не отличим от его заполнения, смещая обыденные представления о главном и второстепенном, о несущем и несомом, о том, что предшествует, и что наследует, порождая парадоксальную Сеть Игры; ее пространство – завеса среды, наделенная слоисто-складчатой ускользающей природой: слоисто-расчлененная ткань метаморфоза выдает свою неисчерпаемость.) Внешняя плоскость заткана всполохами, токами тонких вибраций – их ритм проявляет арматуру тотального арабеска как базовый образ мира. Это непрерывность текста, знаки и бессловесные изречения которого не подвластны вербализации и тем паче однозначным истолкованиям, литературно-линейной расшифровке и прочим отмычкам рассудка на подступе к владениям Значимой Тайны.

Здесь неуместны упрямо-прямые пути. Навыки рассудка безрассудны, и лучший способ приблизиться к цели – это заблудиться в волшебном лесу каменистой поросли, в многозначительной и многозначной чаще вещих намеков, меток, находок странника, путь которого не ведает навигации и обращается к звездам не для сверки тропы, а для молниеносного прорыва сквозь обманчивые достоверности инертной, скованной реальности (так называемой “жизни”); он искусно избегает ловушки вампирической яви, одолеваемой лишь титанической волей к Чуду, желаньем мифа и плавильным тиглем пожара Великой Весны. Но избегая притяжения вязкой, втягивающей воронки низшего полюса, мастер должен при этом исчерпать сполна все обольщенье зримого, все планы плененья чувств, чтобы в результате властно и независимо пройти сквозь множественные слои пассивно распростертой, поверженной реальности-материи и, овладев ею, с триумфом выйти по ту сторону, за Пределы… Во имя этого он сам ставит ловушки для прямолинейного взгляда, предлагая как увлекательную игру возможность заблуждаться, обманываться, теряться в Неисчерпаемом и постепенно осознавать путь превращений, цветенье обратимости как выход из плена эмпирики, как способ левитировать, воспаряя и проницая покровы пространства, обыгрывая разрывы и не порывая при этом с подсказками земных реалий. Без оглядок на всегда схематичные сети традиций, без стилизаций восточных ли, западных ли “готовых форм”, художник на этом пути имеет ориентиром скрытый центр, не наносимый на карту. Следование наводящим намекам Письма становится способом проявления – техникой исследования, метод которого более близок интуиции поэта-визионера, чем пытливости ученого или рукоделию живописца. Двигаясь тропами леса метафор, он постигает закон их раздваивания, удвоения – нетождественных повторов, что уподобляют сочную кору спекшихся сгустков краски арабесковой вязи былых каллиграфов. Свершая парадокс переноса, он побуждает цветовую фактуру звучать как идеографическую структуру, читаться насквозь, излучаться эманацией из глубины, перекрывая силой подземных токов фактурную поволоку поверхностных наслоений и ввергая статику плоскости в головокружительный танец ритмических заклинаний. Взрезая чувственную плоть “только живописи” всходами структурной воли, кочевник пограничья миров вновь пронзает женственную стихию Письма осью незримой Параболы, просверлившей ходы и выходы лабиринта-оазиса – территории без названия, системы без зримого центра и видимой цели, ценность которой – вечное пребывание на пороге Неизвестного.

Каждое открытие, расчистка очередного слоя Забвения или проблеск предвиденья побуждающего вновь и вновь наращивать и умащать цветеньем фактур, узором орнамента картинную внешность. Здесь она уподобляется самой непоказуемой и неприступной Истине, суть которой – приоткрывать, скрываясь, и провоцировать к вопрошанию, множа загадки, чьи узоры делают абстракцию “орнамента” большей реальностью, чем случайное сырье мимолетных фактов и фантомов “правдоподобия”. Фантастическое Бытие расставляет сети каллиграмм на пути каравана чувств. Отклик на этот отклик требует бесстрашия и искушенности в уловках священной игры. Мастер не боится пути без карт, зная, что случайность – это потаенная ипостась Закона, что скрытый Истинный Исток невидим, ненаносим на поверхность; поэтому зримых центров много, как много подступов, тонких подходов, “окон” и “дверей” в герметичной тверди – в оправе-ограде круга руин ископаемого урочища-сокровищницы.

Каждое открытие, расчистка очередного слоя Забвения или проблеск предвиденья побуждающего вновь и вновь наращивать и умащать цветеньем фактур, узором орнамента картинную внешность. Здесь она уподобляется самой непоказуемой и неприступной Истине, суть которой – приоткрывать, скрываясь, и провоцировать к вопрошанию, множа загадки, чьи узоры делают абстракцию “орнамента” большей реальностью, чем случайное сырье мимолетных фактов и фантомов “правдоподобия”. Фантастическое Бытие расставляет сети каллиграмм на пути каравана чувств. Отклик на этот отклик требует бесстрашия и искушенности в уловках священной игры. Мастер не боится пути без карт, зная, что случайность – это потаенная ипостась Закона, что скрытый Истинный Исток невидим, ненаносим на поверхность; поэтому зримых центров много, как много подступов, тонких подходов, “окон” и “дверей” в герметичной тверди – в оправе-ограде круга руин ископаемого урочища-сокровищницы.

Здесь прошлое проступает и, мерцая, врастает в живое «здесь и сейчас», свершая чудо абсолютной единовременности напластований, срезов и складок истекшего времени. Это напоминает скол древней шероховатой стены, при шелушении которой внезапно вспыхивает проступивший из-под наплывов отслоившейся штукатурки клад – оазис росписи, замурованной в слипшиеся страницы каменеющего времени, словно муха в янтарном слитке-склепе (чтобы однажды проступить знаком-высверком из щедрой осыпи, извещая о возможности низлежащих, не менее ценных слоев послания, уничтожение одного из которых открывает просвет другого).

Или это мираж, мерцание меткой случайности, и то, что казалось росписью или рукотворным витком орнамента, оказывается лишь придорожной прихотью творца? Знаменья иного здесь блуждают, колеблясь, по тонкой скользящей грани – маргинальной черте-складке на лезвии вымысла, расчленившем слои загустевшего вещества. Фасад поверхности, подверженный чарам природы и почерку культуры, становится садом открытий; вести зримого – эти тени теней – метят следы присутствия на закоптелом гадательном панцире земного круга. «Акупунктура» проросших меток плетет узор вести в просветах, разрывах, зазорах между вещами и буквами, между изображением и абстракцией. Не позволяя себе присоединиться к одной из сторон в этом споре различий, художник вовремя гасит сверхдробный узор-Космограмму, растворяя миры единичностей в нерасчленимом сплаве Всеединства, в скрытой завесе охранительного покрова, в матовом единобытии поверхности, придающей нюансированной цветописи сакральную молчаливость монохрома. Поверхность закрывается, схлопываясь, как створки волшебной раковины.

И все же, во всем есть что-то от доведенного временем до остова-каркаса-скелета, но когда-то живого города или селенья-аула, извлеченного из слоя забвения и толщи грунта. В этих структурах, в их сбивчиво упорядоченных сотах – ячейках кристалла, в причастности вкуса красок и шума фактур земле. Опаленной пожаром небес и разграфленной разбегами пересохших русл, в ритме и поступи архетипических швов, членений, кладок и складок формы угадываются, побуждая к мысленному достраиванию, грани-контуры несуществующих строений; они впечатывают в пергамент земной основы крепко и намертво прочерченный след отсутствия, “кальку” испарившихся очертаний города-раскопа.

В более импульсивных, эмоционально-размашистых по жестам живописи полотнах Ирины Астемировой тоже угадывается почерк вечности, влившийся в скоропись каллиграфа. Вспоминается и приглушенная аура, собранная в свитке ковра – весть небесной сени, просверкнувшая священным осколком из праха руин или из поднебесной толщи купола. Нежная кисть и стихия красочных наплывов, более близких природе, тоже шифруют в себе переплавленный в гущу фактур слепок Универсума, извив пути, стянувший в себе напряжение многих миров. Все эти узлы силы подернуты и намагничены текучим орнаментом, еще не ставшим декором и уже переставшим быть им, все эти следы изначально абстрактны, но их идеальная Абстракция во сто крат конкретнее колеблемых ветром реалий бренных буден. Эти арабески умозрения прочнее всех идолов эмпирики, принимаемых ошибкою чувств за несомненность свидетельства.

В более импульсивных, эмоционально-размашистых по жестам живописи полотнах Ирины Астемировой тоже угадывается почерк вечности, влившийся в скоропись каллиграфа. Вспоминается и приглушенная аура, собранная в свитке ковра – весть небесной сени, просверкнувшая священным осколком из праха руин или из поднебесной толщи купола. Нежная кисть и стихия красочных наплывов, более близких природе, тоже шифруют в себе переплавленный в гущу фактур слепок Универсума, извив пути, стянувший в себе напряжение многих миров. Все эти узлы силы подернуты и намагничены текучим орнаментом, еще не ставшим декором и уже переставшим быть им, все эти следы изначально абстрактны, но их идеальная Абстракция во сто крат конкретнее колеблемых ветром реалий бренных буден. Эти арабески умозрения прочнее всех идолов эмпирики, принимаемых ошибкою чувств за несомненность свидетельства.

По сути, здесь преобладает не знак – объект локальной дешифровки и линейных истолкований, а сам динамический процесс означивания, сонм мерцающих намеков (их соцветие – как оттиск чуда, застигнутого в зазоре, в промежутке между рождением и исчезновением). Знакопокровы метафоры, в отличие от подписи или символа не допускают поднятия завес – однозначных буквальных прочтений, – но лишь отсылают к иным знакообразам и к зиянию бездн и сиянию высей Зазнакового Беспределья – к тем истокам, которые предопределяют каждую ступень очевидных метафор холста.

Скорее всего это не столько знаки, сколько задрапированные письмом нити и оси вездесущей Структуры, которая, однако, истолкована, понята, увидена не как недвижимый костяк центрированной системы, а как подвижная сеть – текуче-четкая арматура мироустройства, жесткая, но тонкая материя, сочетающая прозрачную хрупкость стрекозиного крыла с прочностью камня и решеткой кристалла. Эта структура пульсирует, зачастую меняя роли, переворачивая отношения фигуры и фона, обогащая тактику линейно-тактильной игры – мануальный мир поверхности-«мандалы». Она ветвится скрытыми лабиринтами подземных ходов подобно системе корней зондирует грунт подножий и разветвленной кроной впивается в полость здешнего неба, чтобы постичь Небо Иное.

Скорее всего это не столько знаки, сколько задрапированные письмом нити и оси вездесущей Структуры, которая, однако, истолкована, понята, увидена не как недвижимый костяк центрированной системы, а как подвижная сеть – текуче-четкая арматура мироустройства, жесткая, но тонкая материя, сочетающая прозрачную хрупкость стрекозиного крыла с прочностью камня и решеткой кристалла. Эта структура пульсирует, зачастую меняя роли, переворачивая отношения фигуры и фона, обогащая тактику линейно-тактильной игры – мануальный мир поверхности-«мандалы». Она ветвится скрытыми лабиринтами подземных ходов подобно системе корней зондирует грунт подножий и разветвленной кроной впивается в полость здешнего неба, чтобы постичь Небо Иное.

Неспешно погружаясь в развилки, витки, ложбинки и заглубления, изрисовавшие холст изнутри (ожогами подземного огня, путями земли и посевами посланцев неба – метеоров, остывающих в застывшей лаве красочных напластований), кисть гадательно, на ощупь различает Письмена Бога, рассеянные в пространстве и впечатанные в шкуры пятнистых фактур, в начертанья узоров, в раздвоенья путей, которые в основе и в итоге совпадают как совпадают и творческие пути Астемировых.

Сергей КУСКОВ

г. Москва