Валерий Айзенберг

Статья Сергея Кускова

о творчестве художника Валерий Айзенберга

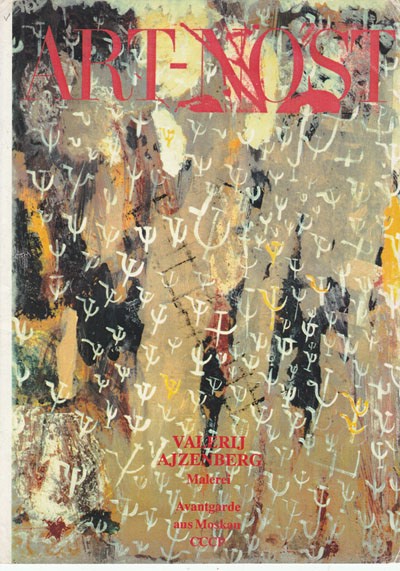

Этот текст был написан для каталога ART-NOST к моей выставке в галерее П. К. Ференци (Франкфурт на Майне).

Сережа приходил несколько раз в мою мастерскую на Нагорной. Мы выпивали бутылку водки и говорили об искусстве. Во время общения он, бывало, выходил во двор и кричал: «Хайль Гитлер!». Это было смешно. В мастерской – нет, не кричал. Я тогда не знал, что он был под влиянием Дугина и других фашиствующих евразийцев, мне было весело, я видел в Серёже ребенка.

Конечно, его нельзя было назвать вполне современным критиком, но я ему верил, как искусствоведу, оказавшемуся на излете эры советского искусствознания – всегда интересно знать, как в твоей творческой деятельности означается интуитивное, что есть «животное» в твоем творчестве. Он это делал так, как будто копался в моих внутренностях. Это похоже на щекотку.

И если уж говорить о советском искусствознании, то сила средств выражения и глубина погружения в материал у Сергея Кускова была неизмеримо выше, чем у бывших: Молока, Каменского, Морозова, Герчука, Барабанова, Канторов… Он сам был великолепным излётом этой эры. И вылетел за ее пределы.

Валерий Айзенберг

Валерий Айзенберг

(1947, Черниговская обл., Украина. Художник, писатель. Номинант премий Кандинского, Черный квадрат, Соратник, Курехина, Внимание. Автор рассказов, эссе и критических статей по искусству. Номинант литературной премии Новая Словесность (НОС-2014) за роман Квартирант.

Основатель Программы ESCAPE, которая представляла РФ на 51 Венецианской Биеннале. Принимал участие в спецпроектах Московских Биеннале и Кинофестиваля, в Пражской Биеннале, фестивалях Европалия, Про-Арте и др. В 2003 году Программа ESCAPE первой в России получила премию Черный квадрат за достижения в области современного актуального искусства.

Живет в Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.)

Лирически концептуальная живопись. (Тёплое и холодное)

В свое время Б. Гройс определил специфику тогдашнего московского авангарда удачным при всей его парадоксальности термином “романтический концептуализм”.

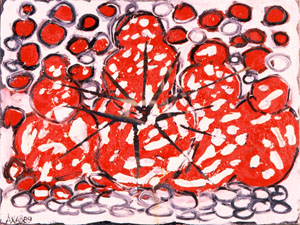

Сталкиваясь с искусством Айзенберга, рассматриваемым в контексте уже постмодернистской проблематики, приходится использовать не менее парадоксальное, но способное объединить противоположности понятие “лирически-концептуальная живопись”. Дело в том, что совмещение, казалось бы, несовместимых уровней визуального языка порождает в наше время, пожалуй, наиболее интересные результаты. Так, у Айзенберга мы видим весьма необычное взаимодействие “холодных” и “горячих” тенденций новейшего искусства – убеждающую дополнительность неоконцептуального и неоэкспрессионистического методов.

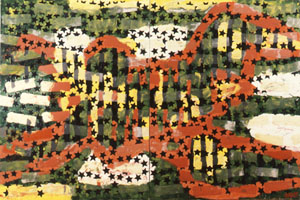

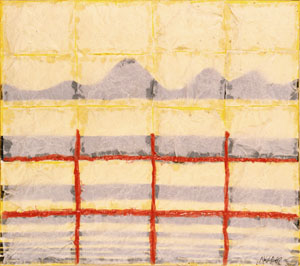

С одной стороны очевидно наличие концептуального анализа, аналитической дистанции относительно используемого культурного материала, подчеркнутая “холодная” знаковость при подходе к построению образной системы, принцип серийности, где частым моментом является бесстрастное тиражирование структурных элементов, склонность к регулярно-геометрическому структурированию пространства, к языку схем и своего рода “идеограмм”, а также склонность к иронично-игровому цитированию шаблонных «мертвых» эмблем идеологизированных фетишей местной массовой культуры в целом, к игре с советской “мифологией”, сближающей художника с “соц-артом”.

Одновременно не менее ощутима сохраняющаяся и здесь привязанность к образно-эмоциональному началу искусства, и “теплой” живописной энергетике красочного слоя, к чувственно-рукотворному (мануальному) аспекту исполнительского процесса, который и помогает зарядить “живой” энергетикой письма самый казалось бы мертвый и отчужденный знаковый материал, преображая цитатные элементы совершенно неожиданным способом их употребления.

Одновременно не менее ощутима сохраняющаяся и здесь привязанность к образно-эмоциональному началу искусства, и “теплой” живописной энергетике красочного слоя, к чувственно-рукотворному (мануальному) аспекту исполнительского процесса, который и помогает зарядить “живой” энергетикой письма самый казалось бы мертвый и отчужденный знаковый материал, преображая цитатные элементы совершенно неожиданным способом их употребления.

У Айзенберга никогда не было полного разрыва с языком живописи с картиной как самобытным пластическим объектом, способным непосредственно воздействовать на чувственное восприятие. Точно также неоднозначен диапазон сквозных тем различных в авторском контексте - в индивидуальной мифологии Айзенберга - тематический диапазон простирается от игровой “пародийной” реинтерпретации банальностей, клише и штампов плакатно¬пропагандистского языка до экзистенциально-углубленного, очень персоналистично окрашенного мифотворчества, где наводятся мосты между, природной органикой и духовными основами сущего, что происходит, впрочем, полускрыто через намеки “закадровых” подтекстов, через многозначительные паузы и умолчания через ненавязчивые символические ассоциации - здесь нет намерения строить антологию образов, приблизиться к иконе как к канонической системе, что наблюдалось у некоторых московских художников “метафизиков” предшествующих поколений.

У Айзенберга никогда не было полного разрыва с языком живописи с картиной как самобытным пластическим объектом, способным непосредственно воздействовать на чувственное восприятие. Точно также неоднозначен диапазон сквозных тем различных в авторском контексте - в индивидуальной мифологии Айзенберга - тематический диапазон простирается от игровой “пародийной” реинтерпретации банальностей, клише и штампов плакатно¬пропагандистского языка до экзистенциально-углубленного, очень персоналистично окрашенного мифотворчества, где наводятся мосты между, природной органикой и духовными основами сущего, что происходит, впрочем, полускрыто через намеки “закадровых” подтекстов, через многозначительные паузы и умолчания через ненавязчивые символические ассоциации - здесь нет намерения строить антологию образов, приблизиться к иконе как к канонической системе, что наблюдалось у некоторых московских художников “метафизиков” предшествующих поколений.

У Айзенберга ирония относительно профанного материала не исключает Веры, присутствия сакрального в наиболее сокровенных, закодированных уровнях образной системы. Духовное здесь никогда не лежит на поверхности, а скорее излучается через наслоение внешних пленок мира мнимостей.

У Айзенберга ирония относительно профанного материала не исключает Веры, присутствия сакрального в наиболее сокровенных, закодированных уровнях образной системы. Духовное здесь никогда не лежит на поверхности, а скорее излучается через наслоение внешних пленок мира мнимостей.

Однако, опыт интеллектуальной рефлексии воспринятый вместе с некоторыми влияниями “соц-арта” и шире, местного концептуализма, тактика отстранения, принятая относительно языка, знака, визуальной структуры в целом - все это сообщило Айзенбергу дисциплину и “холодную” «вычисленность метода», что, как оказывается, может вполне уживаться с интуитивным артистизмом живописца.

В результате возникло подвижное равновесие – органичное единобытие Живописи и Концепции, анализа и чувства. В становлении индивидуального метода художника можно вычленить примерно три закономерно вытекающих один из другого периода. Многие образные предпосылки его индивидуальной мифологии наметились уже в тот период, когда особую значимость для Айзенберга имело изучение и копирование древне-русской живописи (иконы и в особенности фрески) занятия храмовыми росписями. Однако художник уже тогда не пошел по пути наивных стилизаций. Ощутимое влияние средневековой культуры и библейские реминисценции образного строя активно дополнялись пластической проблематикой, восходящей к наследию начала века - к традициям русско-парижской школы, очень своевольно воспринимаемым художником.

В фигурных композициях тех лет уже ощутимо сочетание уплотненной символичности образного строя с повышенной экспрессией почерка и фактуры, взволнованностью письма как такового. Несмотря на камерность тогдашних размеров его картин, натиск экспрессивной живописи последующего периода наметился уже тогда. Кроме того, отмеченная связь с традицией восточно-христианского искусства опосредованно проступает и на последующих этапах – это ощутимо и на нынешней концептуально-живописной стадии уже в самих способах соотносить знак и пространство, явное и скрытое, в символичности цвето-световых отношений, в особой внушающей силе геометрических идеограмм. На втором этапе становления художника в 80-х годах, уже в Москве возобладала подчеркнуто спонтанная экспрессия, хотя этот всплеск живописи нес в себе продуманную стратегию обращения с традицией – европейским (северным) экспрессионизмом начала века. Определенная дистанция относительно используемого художественного языка, усложнение культурно-исторических аллюзий особо заметны по сравнению с первым периодом.

Кроме того, переходный экспрессивный период Айзенберга дал в местном московском контексте, пожалуй, наиболее оригинальную стилевую параллель нео-экспрессионизму немецких “новых диких”. Форсированная брутальная экспрессия, заметная в работах Айзенберга 80-х годов хронологически почти совпала с общеевропейской волной свободной фигуративности, неоэкспрессионизма, трансавангарда. Период преобладания “горячих” тенденций, пафос чувственной, как бы стихийной силы письма, осознанная инстинктивность исполнительского процесса - это был, своего рода «дионисийский» прорыв художественной воли, выводящий за пределы ученического подчинения традиции, приближающей к иррациональной свободе творчества. Это было к тому же обретение направленческой роли в качестве московского неоэкспрессиониста, что ознаменовало степень его известности в кругу московского независимого искусства в первые годы либерализации культурной жизни. Однако эта стадия “дикого письма” оказалась недолгой и в целом переходной. Именно на следующем этапе в настоящее время можно констатировать обретение Айзенбергом наиболее сподручного для развиваемых им идей знакового материала, наиболее адекватных для него способов соотносить различные уровни визуального языка, приводя к единству, казалось бы, несовместимое. Он начинает цитировать “мертвые языки” современности – агитпропаганды, плакатов, эмблематику и символику, укоренившуюся в идеологизированной массовой культуре, по ходу дела приручая, отстраняя, переигрывая до предела этот материал, материал отчужденный, заведомо исключающий возможность отождествления между автором и знаком, «лицом» и системой игровых «масок», в качестве которых используется тот или иной экземпляр казенной новоречи.

Кроме того, переходный экспрессивный период Айзенберга дал в местном московском контексте, пожалуй, наиболее оригинальную стилевую параллель нео-экспрессионизму немецких “новых диких”. Форсированная брутальная экспрессия, заметная в работах Айзенберга 80-х годов хронологически почти совпала с общеевропейской волной свободной фигуративности, неоэкспрессионизма, трансавангарда. Период преобладания “горячих” тенденций, пафос чувственной, как бы стихийной силы письма, осознанная инстинктивность исполнительского процесса - это был, своего рода «дионисийский» прорыв художественной воли, выводящий за пределы ученического подчинения традиции, приближающей к иррациональной свободе творчества. Это было к тому же обретение направленческой роли в качестве московского неоэкспрессиониста, что ознаменовало степень его известности в кругу московского независимого искусства в первые годы либерализации культурной жизни. Однако эта стадия “дикого письма” оказалась недолгой и в целом переходной. Именно на следующем этапе в настоящее время можно констатировать обретение Айзенбергом наиболее сподручного для развиваемых им идей знакового материала, наиболее адекватных для него способов соотносить различные уровни визуального языка, приводя к единству, казалось бы, несовместимое. Он начинает цитировать “мертвые языки” современности – агитпропаганды, плакатов, эмблематику и символику, укоренившуюся в идеологизированной массовой культуре, по ходу дела приручая, отстраняя, переигрывая до предела этот материал, материал отчужденный, заведомо исключающий возможность отождествления между автором и знаком, «лицом» и системой игровых «масок», в качестве которых используется тот или иной экземпляр казенной новоречи.

Все это сближает стратегию художника с соцартом, одновременно происходит дальнейшее расширение диапазона средств, не сводимых теперь только к живописи и картине, но дополняемого элементами коллажа, нового объектного искусства, где происходит реинтерпретация банальных вещей обихода. В настоящее время эти интересы получили более открытое выражение, дополняясь опытами инсталляции.

Все это сближает стратегию художника с соцартом, одновременно происходит дальнейшее расширение диапазона средств, не сводимых теперь только к живописи и картине, но дополняемого элементами коллажа, нового объектного искусства, где происходит реинтерпретация банальных вещей обихода. В настоящее время эти интересы получили более открытое выражение, дополняясь опытами инсталляции.

Следует отметить, что политизированная символика - здесь лишь одна из цитатных тем, лишь один из уровней вовлекаемого знакового материала, наряду с ней задействованы контексты, имеющие мало общего с политикой и злободневной иронией соцарта. Этот период отмечен обращением художника к подчеркнуто бесстрастной подаче цитатного знакового эмблематического материала, где производное целое тяготеет к некой современной идеографии. В поле картины уравнены в правах условные фигуративные и абстрактные элементы.

При сохранении картинной плоскости и роли собственно живописных средств воздействия, усиливается подчеркнутая знаковость структуры, в частности, близость к нео-геометрическим тенденциям, что особо ощутимо в принципах организации пространства. Здесь сохраняется витальная энергетика письма, но при этом повсюду ощутима методичная выверенность каждого последующего жеста, каждая картина встроена в систему серий и вариаций, концептуально задана.

При сохранении картинной плоскости и роли собственно живописных средств воздействия, усиливается подчеркнутая знаковость структуры, в частности, близость к нео-геометрическим тенденциям, что особо ощутимо в принципах организации пространства. Здесь сохраняется витальная энергетика письма, но при этом повсюду ощутима методичная выверенность каждого последующего жеста, каждая картина встроена в систему серий и вариаций, концептуально задана.

Арсенал “холодных” средств дополнен стилевой обработкой материала, часто в духе полупримитивистского гротеска, что дает возможность сделать искусство более живой, открытой системой, внести моменты иррациональности, игры, непредсказуемого. С помощью смешанных средств, оказывается, можно переплавить отходы массовой культуры в нечто новое и неожиданное, преодолеть мир банальностей и штампов, которые нас окружают – их нельзя игнорировать, но можно творчески переосмыслить.

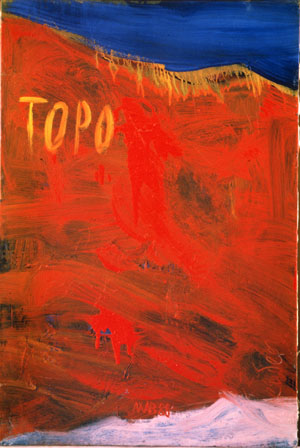

И все же по сравнению с соц-артом здесь гораздо меньше значения имеют конкретные подтексты, локализованные ситуации и исторические адреса, здесь гораздо меньше открытых цитат, казенной визуальной лексики, меньше разрушительного сарказма. Осваиваемый материал становится предметом метафорической игры, он преображен фрагментацией и наложением смысловых планов. Заимствование элементов того же плаката и тому подобного происходит в контексте непринужденно твори¬мой индивидуальной мифологии. Часто здесь наблюдается своеобразная абсурдистски-игровая поэтика – тонкая игра на грани алогизма, нонсенса, а порою, как бы “ретроспективного” отношения к материалу, почерпнутому из сегодняшнего повседневного окружения. Рефлексия и ирония уживаются порою с почти «инфантильной» наглядной буквальностью образного восприятия, как это происходит с материализацией географического названия в картине «Черное море».

Создается впечатление, что художнику доставляет особое удовольствие перемещение между контрастными полюсами абстракции и наивной конкретики, обыгрывая вариации в вечном споре идеи и образа. Используемые в качестве цитат фигуративные и абстрактные знаки и формы по ходу дела опустошаются, подвергаясь произвольному осмыслению. Но момент узнаваемости важен. Конкретные отсылы к реальности прокладывают пунктир ассоциаций, намечают ориентиры для дальнейших истолкований.

Создается впечатление, что художнику доставляет особое удовольствие перемещение между контрастными полюсами абстракции и наивной конкретики, обыгрывая вариации в вечном споре идеи и образа. Используемые в качестве цитат фигуративные и абстрактные знаки и формы по ходу дела опустошаются, подвергаясь произвольному осмыслению. Но момент узнаваемости важен. Конкретные отсылы к реальности прокладывают пунктир ассоциаций, намечают ориентиры для дальнейших истолкований.

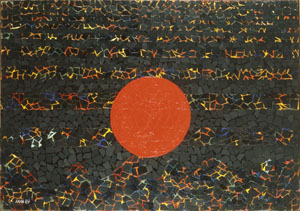

3а стереотипами здесь легко проступают архетипы и вечные темы, к которым автор подключается через ассоциации личного Подсознания и через опознанные в тиражной знаковости структуры Коллективного Бессознательного. Думается, что подчеркнуто примитивистские, стилевые коды, например, особая лапидарность знака (или изображения) порою помогают отслоить мертвый груз банальных умственных привычек, разбудить новую образность, там, где ее казалось бы ждать не приходится, в этом видимо, важную роль сыграл в свое время неоэкспрессивный опыт художника. Знаки обретают способность говорить нечто совсем иное, чем то, к чему приучили их говорить “социальный заказ” и массовая культура. Например, такие казалось бы политизированные мотивы, как красная пятиконечная звезда или зубцы кремлевской стены, или все эти танки, авианосцы, колючая проволока - эти знаки войны, агрессии очень часто уходят все дальше от сугубо локальных исторических прочтений. Пятиугольные пентаграммы могут читаться уже не только в политическом контексте, но и обрести странные игровые роли в некой свободно сочиняемой авторской космогонии наряду с элементами геометрической абстракции и солярными знаками, все более удаляющимися от шаблонных эмблем плаката или флага, но не на столько, чтобы забыть вовсе о социальной среде, откуда они пришли.

В этом отличие Айзенберга с одной стороны от социально ориентированного авангарда, с другой - от художников метафизиков семидесятых годов с их поисками замкнутой “чистой духовности”. У него образ и знак искусно балансируют между бытом и космосом, политикой и архетипикой.

За подчеркнуто монотонными серийно повторяемыми ярусами знаковых рядов, за внешним, лежащим на поверхности уровнем схематизации обнаруживается совсем иная полускрытая иерархия тем, образов, мифов и символов, имеющая мало общего с иерархией в социально-политическом смысле. Имеются в виду волнующие художника эзотерические срезы бытия, сквозные темы жизни и смерти, часто закодированные в символических мотивах смерти мореходов, где игровая знаковость морского боя не снимает драматизма экзистенциальной подоплеки.

Подобная глубинная смысловая насыщенность считывается и в иных композициях, где обыграна атрибутика войны, которая не поддается однозначным истолкованиям, ни в духе наивного пацифизма, ни в духе соц-артной иронии, ни даже как ироничное ретроспективное пародирование футуристической апологии техники начала века. Смысл ускользает, и это делает образ многомерным.

Пожалуй многослойность интерпретаций во многом обусловлена сохраняемой магией живописи, которая призвана, оживлять, перевоплощать, наделять новой жизненностью все, что попадает в ее “алхимический” раствор - в эту рукотворную, можно сказать, природную среду. Именно излучение многослойной, тактильно обжитой поверхности, ее цвет и фактурные шумы помогают увести знак от его банальной и буквальной интерпретации, хотя одновременно первозданная стихия живописи сдерживается и регулируется структурой умозрительной концепции.

Если фигуративные и абстрактно¬схематические формы часто опустошены от конкретных смысловых функций, то напротив, пустота фоновой среды словно излучает свечение жизненной энергии, несомой более глубинными планами многослойного письма. Уже упоминавшаяся активность живописной среды и прежде всего фона рассчитана не столько на чувственно- эстетическое созерцание, сколько на опознание ее символической роли в авторской образной системе.

Так, цветовые темы - это в том числе способ выразить органически врожденные заданные жизненной средой особенности видения и мышления. Вместе с тем это происходит в предельно абстрагированной форме. Действительно, что может быть абстрактнее, и казалось бы дальше от наивного натурализма, чем пустотные монохромный фон - поверхность - нейтральная территория, обнаруженные за фасадом лежащих на поверхности знаков. Вместе с тем именно в этих пустотах, просветах и разрывах текста во многом кроется связь с конкретикой места и времени.

Одно из таких абстрактно-конкретных символических тем оказывается, например, функциональность белизны в целом. Для Айзенберга поэтика белизны белого цвета неизменно связана с темой России - русского снега, как одно из характерных примет местного ландшафта.

Белоснежное пространство мыслится как устойчивая метафора связи с почвой и местной традицией: здесь имеет значимость символика снежного покрова как посредника между жизнью и смертью, видимым и невидимым миром, здесь можно вспомнить роль подобных метафор в русской литературной традиции от символистов “’серебряного века” до Пастернака и до наших дней. Конечно, здесь имеют место и ассоциации с белизной иконного левкасного грунта, но одновременно здесь ощутима связь и полемичный спор с семантикой пустоты и белого Ничто в контексте московских художников “метафизиков” шестидесятых-семидесятых годов.

Ощутимо принципиальное отличие художественной интерпретации аналогичной идеи Айзенберга. Таким же природно-культурным лейтмотивом является символическая цепочка: улей-пчела- мед-воск- золотистое свечение- солнце и т.д., мифологические версии которой достаточно укоренены в мировой культуре. Но Айзенберг проводит эту тему через сугубо личностные субъективные образные наслоения, дополняя это объективностью своего рода пластической формулы. И делает это доходчивыми и доступными восприятию средствами живописи.

Явная или полускрытая белизной золотистость фона или вкрапление желтизны настраивают на ассоциативный контакт с этой темой: казалось бы, предельно отвлеченные комбинации абстрактных черно-белых знаков с их монотонным ритмом неожиданно увязываются с органикой природы. Фон - проводник чувственного эмоционального начала подводит интуицию и воображение зрителя к усвоению темы.

Таким образом, столь характерная для художественной позиции Айзенберга сбалансированность теплых и холодных тенденций звучит здесь весьма красноречиво, резонируя впрочем, и в остальных работах последних лет, прочно связанных поэтической логикой циклов и серий.