Многослойное пространство

живопись Клары Голицыной

В рамках статьи невозможно последовательно проследить во времени долгий творческий путь Клары Голицыной, изобилующий находками и открытиями. Однако ее художественный опыт интересно подвергнуть синхронному обозрению, увидеть творчество художника как бы единовременно, сразу и в целом. Для этого в особенностях ее дарования имеются основания и предпосылки. Ведь здесь особо примечательна способность Голицыной пребывать и действовать как бы в нескольких художественных «измерениях» одновременно.

В рамках статьи невозможно последовательно проследить во времени долгий творческий путь Клары Голицыной, изобилующий находками и открытиями. Однако ее художественный опыт интересно подвергнуть синхронному обозрению, увидеть творчество художника как бы единовременно, сразу и в целом. Для этого в особенностях ее дарования имеются основания и предпосылки. Ведь здесь особо примечательна способность Голицыной пребывать и действовать как бы в нескольких художественных «измерениях» одновременно.

Мы имеем в виду и то, что условно можно именовать осознанно практикуемой полистилистикой, которая менее всего порождает эклектику (в негативном понимании последней).

Напротив, казалось бы, все более усложняя авторский эстетический контекст, делая все более сложносоставным и многослойным свой художественный мир, Голицына тем не менее в результате обнаруживает особую органичность, целостность мировидения, которая так ощутима и при этом так трудно определима. Ведь искомое общее начало – это личностное постоянство, не поддающееся определению в формально-стилевых категориях. Оно как бы по ту сторону тех перемен и вариаций, о которых можно говорить и писать.

Эта эстетическая многоликость – предчувствие узнаваемого авторского лица. Тут можно усмотреть не только урок особо любимого ею Пикассо, но и глубоко индивидуальный способ отношения к искусству и к жизни.

К тому же, использование переменных стилевых «масок» с их особой правдой и красноречием вполне актуально для всей культур-ситуации нашего все еще постмодернистского времени. Несмотря на давно уже сложившиеся основные творческие принципы, способность быстро и чутко реагировать, откликаться на дух и стиль времени – это тоже как раз очень личное и важное свойство Голицыной.

Заметим, что в отличие от типичных штампов постмодернизма, тут нет прямых, навязчивых присвоений, стилизаций и открытых цитат. Но зато есть немало отсылов, диалогических обращений к очень различным традициям искусства (как классического, так и современного, но тоже в его уже ставших классическими для XX века образцах). Тут прослеживаются, параллельно сосуществуя, несколько линий, векторов, направленностей, которые, не смешиваясь между собою, с последовательной непрерывностью длятся и обновляются на все новых витках становления мастера.

Потому нас не удивляет, а скорее интригует, озадачивает, радует и обогащает то, что, например, на стадии одного периода возникает взаимодополнительность, казалось бы, несовместимого. Так, тут можно одновременно встретить и в общем-то традиционный, добротный, натурный реализм (либо в импрессионистически-пленэрном, либо в «музейном» золотисто-землистом колорите) и граничащие с абстракцией конфигурации разноокрашенных цветных плоскостей, и многое другое.

Потому нас не удивляет, а скорее интригует, озадачивает, радует и обогащает то, что, например, на стадии одного периода возникает взаимодополнительность, казалось бы, несовместимого. Так, тут можно одновременно встретить и в общем-то традиционный, добротный, натурный реализм (либо в импрессионистически-пленэрном, либо в «музейном» золотисто-землистом колорите) и граничащие с абстракцией конфигурации разноокрашенных цветных плоскостей, и многое другое.

Показательны и столь различные вариации портрета в диапазоне от экспрессивно-размашистой живописной обрисовки характерного персонажа (порой не без шаржированности и иронии) до предельного лаконизма элементарного, но очень выразительного пластического знака, где условная маска лица через минимум средств говорит столь о многом.

В портретном ряду так легок и внезапен переход от лирико-романтической взволнованности к условности и иронии, от тональной объемной натурной живописи к явно фовистическим приемам: к черно-контурной резкости и яркоцветности, а от них и к линеарной графичности, и к весьма абстрагированным изображениям, где характерность лица доведена до броского лаконичного знака.

Параллельно развивается и протяженный ряд опытов в натюрморте, в диапазоне от повышенно-предметного реализма, где все весомо, объемно, достоверно, далее – через аскетичность почти монохромной живописи, с ее лаконизмом и некоторой метафизичностью, вплоть до геометризированных, яркоцветных, плоскостных структур, где узнаваемая предметность натюрморта доведена до степени некоего следа, но вместе с тем сохраняема и читаема.

Едва ли не в тот же период наблюдаются эксперименты с так называемыми «нетрадиционными материалами», будь то густофактурные, энергонасыщенные коллажи, где, например, обыграны веревки и иные эстетически облагораживаемые

«антиматериалы», или же опыты абстрактной живописи на стекле, где через игру отбрасываемых теней и отсветов, при перемещении зрителя, вводится в действие дополнительный фактор Времени.

Параллельно развивается и протяженный ряд опытов в натюрморте, в диапазоне от повышенно-предметного реализма, где все весомо, объемно, достоверно, далее – через аскетичность почти монохромной живописи, с ее лаконизмом и некоторой метафизичностью, вплоть до геометризированных, яркоцветных, плоскостных структур, где узнаваемая предметность натюрморта доведена до степени некоего следа, но вместе с тем сохраняема и читаема.

Едва ли не в тот же период наблюдаются эксперименты с так называемыми «нетрадиционными материалами», будь то густофактурные, энергонасыщенные коллажи, где, например, обыграны веревки и иные эстетически облагораживаемые

«антиматериалы», или же опыты абстрактной живописи на стекле, где через игру отбрасываемых теней и отсветов, при перемещении зрителя, вводится в действие дополнительный фактор Времени.

И тут же в творчестве Голицыной можно встретить и многое другое. Впрочем, нам не столь уж важно, насколько фактически одновременно все это происходило и воплощалось. Интересно, что все найденное, накопленное не отменено, не отодвинуто в прошлое, а активно поновому задействовано в актуальном настоящем.

И тут же в творчестве Голицыной можно встретить и многое другое. Впрочем, нам не столь уж важно, насколько фактически одновременно все это происходило и воплощалось. Интересно, что все найденное, накопленное не отменено, не отодвинуто в прошлое, а активно поновому задействовано в актуальном настоящем.

Отмеченные, казалось бы, разнонаправленные, а на самом деле параллельные линии

направленности стилистики не только сосуществуют, но и взаимодействуют между собою. Примечательно, что эти столь внешне разнородные, но внутренне созвучные работы могут на правах своего рода игровой комбинаторики вступать между собою в неожиданные, парадоксальные «партнерские» взаимоотношения. Например, один и тот же узнаваемый изобразительный мотив (натюрмортный, пейзажный, интерьерный) проигрывается в двух или нескольких едва ли не противоположных стилистиках или пластических системах, в диапазоне от натурного реализма до полуабстрактной геометрии. Возникающие контрасты оттеняют, подчеркивают некую связующую единую основу такой картинной пары или триады, побуждая даже рассматривать собирательный результат как, по сути, единую сложноцелостную композицию, как одно произведение. Бывает так, что сила контраста и эффект превращения достигается через радикальные видоизменения в колористическом слое, в фактурности, в пространственности и, соответственно – в образном звучании.

Отмеченные, казалось бы, разнонаправленные, а на самом деле параллельные линии

направленности стилистики не только сосуществуют, но и взаимодействуют между собою. Примечательно, что эти столь внешне разнородные, но внутренне созвучные работы могут на правах своего рода игровой комбинаторики вступать между собою в неожиданные, парадоксальные «партнерские» взаимоотношения. Например, один и тот же узнаваемый изобразительный мотив (натюрмортный, пейзажный, интерьерный) проигрывается в двух или нескольких едва ли не противоположных стилистиках или пластических системах, в диапазоне от натурного реализма до полуабстрактной геометрии. Возникающие контрасты оттеняют, подчеркивают некую связующую единую основу такой картинной пары или триады, побуждая даже рассматривать собирательный результат как, по сути, единую сложноцелостную композицию, как одно произведение. Бывает так, что сила контраста и эффект превращения достигается через радикальные видоизменения в колористическом слое, в фактурности, в пространственности и, соответственно – в образном звучании.

Такова очень значимая серия «Двойные игры». Игровое начало не случайно введено в само название. Но это отнюдь не праздная, а высокая Игра, которая одновременно есть путь познания.

И все же, в такого рода экспериментах, уже столь далеких от непосредственной натурности, сохраняется связь с жизнью, роль жизненных впечатлений. Таковы, например, исходно натурные мотивы: "цветник зимой и летом", “ кресло у камина” и “обгоревшее кресло”.

И все же, в такого рода экспериментах, уже столь далеких от непосредственной натурности, сохраняется связь с жизнью, роль жизненных впечатлений. Таковы, например, исходно натурные мотивы: "цветник зимой и летом", “ кресло у камина” и “обгоревшее кресло”.

Таким образом, прослеживается мотивация этих достаточно абстрагированных композиций реальными наблюдениями,

обыгрывается своего рода поэтика повседневности. Постепенно становится все более ясно, что все это не только игра изощренных арт-приемов, что это нечто большее, чем только формально-стилевое экспериментаторство. Ведь те же разные стилистики важны не только сами по себе, но и как разные типы пространственности, а, следовательно, разные способы отношения к миру и пребывания в нем.

Таким образом, прослеживается мотивация этих достаточно абстрагированных композиций реальными наблюдениями,

обыгрывается своего рода поэтика повседневности. Постепенно становится все более ясно, что все это не только игра изощренных арт-приемов, что это нечто большее, чем только формально-стилевое экспериментаторство. Ведь те же разные стилистики важны не только сами по себе, но и как разные типы пространственности, а, следовательно, разные способы отношения к миру и пребывания в нем.

«Главное – контакт с жизнью, но через элементы!» – говорит художник.

По-видимому, тут имеются в виду как первоэлементы языка искусства, так и первофеномены мировосприятия как такового. Путем живописи они изучаются обособленно, а затем из них вновь выстраивается сложный, но целостный образ Бытия.

Таким образом, в подходе к Искусству и к самой Жизни тут удачно совмещаются чувственно-эмоциональный темперамент живописца и интеллектуально-аналитическое начало.

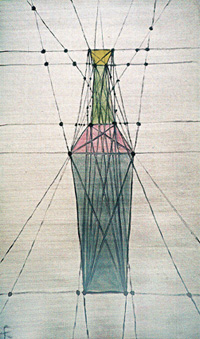

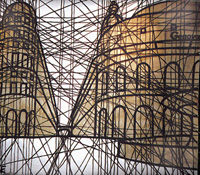

Одна из наиболее программных и актуальных картинных серий последнего периода – «Логические построения». Присутствие в названии исследовательской логики и своего рода концептуальности не ведет к рассудочной сухости, к отчужденности от материала и от предмета изображения. Наряду с «линейной логикой» действительно линеарных построений, тут есть место и для парадоксального, опять же игрового начала, логика вольного творчества. Наряду с бесплотностью линейных построений ощутима и повышенная вещность конкретного материала и самого предметного изобразительного мотива, который автору далеко не безразличен.

Пожалуй, другим названием цикла могло бы быть «Вещь и ее Иное». В основе этих построений – узнаваемые в своей повседневно-знакомой предметности обыденные, прозаичные, бытовые вещи: железная кровать, стул, ведро, стакан, бутылка в их укрупненном фронтальном предстоянии. При этом наблюдаемое здесь выходит далеко за пределы жанра натюрморта или интерьера, извлечено из всякой конкретики реального, абстрагировано своим имматериально невесомым пребыванием в белизне и в хитросплетении линий. Подчеркнуто простой изобразительно-конкретный предмет обретает тут свое особое знаковое звучание, наращивает смысловую силу и особую энергонасыщенность. Он не только одновременно сочно и схематично изображен кистью, но и помещен в специфическую абстрагирующую, можно сказать, возвышающую и очищающую его среду пребывания. Имеется в виду не только отчасти напоминающая о супрематизме Малевича нейтральная белизна пустого фонового пространства, не только естественное свечение чистого холста, с которого контрастирует предмет.

Из простейших и даже грубых предметов исходят в бесконечность формообразующие силовые линии, как бы излучаясь, они центробежно устремляются, простираются во внешнее пространство. Порой, напротив, предмет словно бы нанизан на эти контурные линеарные каркасы, как бы подвешен на них в пустоте фоновых глубин. Как будто лучи или струны паутинных линий-осей выстраивают прозрачную «архитектуру» самого картинного пространства. Пожалуй, это своего рода «строительные леса», но не только пространства, но и смысла – Идеи.

Из простейших и даже грубых предметов исходят в бесконечность формообразующие силовые линии, как бы излучаясь, они центробежно устремляются, простираются во внешнее пространство. Порой, напротив, предмет словно бы нанизан на эти контурные линеарные каркасы, как бы подвешен на них в пустоте фоновых глубин. Как будто лучи или струны паутинных линий-осей выстраивают прозрачную «архитектуру» самого картинного пространства. Пожалуй, это своего рода «строительные леса», но не только пространства, но и смысла – Идеи.

Этот кристаллический «лес» линий, прорастая сквозь предметы, уходит куда-то в бесконечность, невидимо устремляясь за пределы картины. Однако прямоугольник рамы замыкается все же вовремя и на месте, как бы предлагая предпринятому опыту продлиться в других картинах цикла. Эта децентрированная иррегулярная геометрия, с помощью ее путеводных (но ведущих в неизвестность) «силовых линий» простейший предмет обретает обновляющую его невидимую смысловую «ауру». Вещь тем самым становится Вещей, превращаясь из безразличного предмета в «утварь, очеловечивающую окружающий мир, согревающую его тончайшим телеологическим теплом».

Этот кристаллический «лес» линий, прорастая сквозь предметы, уходит куда-то в бесконечность, невидимо устремляясь за пределы картины. Однако прямоугольник рамы замыкается все же вовремя и на месте, как бы предлагая предпринятому опыту продлиться в других картинах цикла. Эта децентрированная иррегулярная геометрия, с помощью ее путеводных (но ведущих в неизвестность) «силовых линий» простейший предмет обретает обновляющую его невидимую смысловую «ауру». Вещь тем самым становится Вещей, превращаясь из безразличного предмета в «утварь, очеловечивающую окружающий мир, согревающую его тончайшим телеологическим теплом».

Цель этих линейных «логических построений» – не обнажить конструктивный костяк предмета (как это было в аналитическом кубизме) и не проектировать новую предметность (как это было у конструктивистов), а, напротив, скорее усилить Загадку, которая кроется даже в самой простой, привычной, банальной вещи.

Построения логики оказываются паралогичны. Цикл логических построений выглядит, по своей стилистике и проблематике, наиболее современным и все же постмодернистским, в том числе благодаря особо остро и дерзко обыгранному здесь сочетанию двух совершенно различных художественных языков: самой конкретной изобразительности и столь же очевидной абстрактности. Происходят и иные, весьма дерзкие игровые эксперименты. Так, например, наиболее радикальным (хотя и не без шутливой самоиронии) шагом в сторону «объекта-концепта» оказывается экспозиционный ход – показ ряда собственных работ тыльной, оборотной стороной в сопровождении маленькой фотографии их лицевой стороны. Эти оборотные тыльные поверхности обнаруживают родство с коллажем.

Построения логики оказываются паралогичны. Цикл логических построений выглядит, по своей стилистике и проблематике, наиболее современным и все же постмодернистским, в том числе благодаря особо остро и дерзко обыгранному здесь сочетанию двух совершенно различных художественных языков: самой конкретной изобразительности и столь же очевидной абстрактности. Происходят и иные, весьма дерзкие игровые эксперименты. Так, например, наиболее радикальным (хотя и не без шутливой самоиронии) шагом в сторону «объекта-концепта» оказывается экспозиционный ход – показ ряда собственных работ тыльной, оборотной стороной в сопровождении маленькой фотографии их лицевой стороны. Эти оборотные тыльные поверхности обнаруживают родство с коллажем.

Рафинированные живописные изыски картин и резкие радикальные жесты не противоречат друг другу. Автор, верный пластическим ценностям живописи, легко и свободно обыгрывает элементы стратегии «антиискусства», тем не менее снова превращая их в жест созидания.

Показательно, что и такого рода опыт происходит на неотменимой для художника картинной основе, их созидающая экспериментальность делает столь многообещающим и весьма перспективным творческий

Показательно, что и такого рода опыт происходит на неотменимой для художника картинной основе, их созидающая экспериментальность делает столь многообещающим и весьма перспективным творческий

путь Клары Голицыной.

Статья искусствоведа Сергея Кускова