Владимир Немухин

Владимир Немухин в фильме о Сергее Кускове

Как и многие из «неофициальной» художественной среды 60-х, Немухин прошел в свое время через «искус» чистой абстракции. На какое-то время спонтанное сверхэкспрессивное письмо и «неуправляемые» вихри живописи взволнованной, текучей, беспредметной насыщают пространство его картин, сметая с поверхности любые фигуративные следы.

Как и многие из «неофициальной» художественной среды 60-х, Немухин прошел в свое время через «искус» чистой абстракции. На какое-то время спонтанное сверхэкспрессивное письмо и «неуправляемые» вихри живописи взволнованной, текучей, беспредметной насыщают пространство его картин, сметая с поверхности любые фигуративные следы.

Для него это также был опыт своего рода формотворческой эмансипации — «буря и натиск» освобожденного пластического действия, очищение живописи от иллюстративности сторонних наслоений. К тому же это был жест солидарности с направлением, наиболее гонимым официозной критикой.

Абстрактный экспрессионизм московского “разлива” был способом преступить табу и разорвать умственные привычки ученичества, в том числе привязанность к натурным мотивам. Вскоре, впрочем, сюда же, в эту же взрывную обойму новейших по тем временам влияний, вписался и очень по-своему, по-московски «одомашненный» поп-арт: обломки заокеанских коллажно-ассамб-лежных изделий, всяческое “Readr made” вплывали в густоту и вязкость живописных сплавов, обнаруживая на новой почве неожиданность качеств, преломляясь и вторично деформируясь в этих своих своевольных и слегка доморощенных перевоплощениях.

Впрочем, дело было не только в поп-арте. Игра и “ворожба” с предметом — вещью, с его житейски-бытовой знаковостью, фактурной плотью и закадровой «метафизикой» — это все было, видимо, в крови московской школы, где еще в начале века натюрморт или коллажные фактуры часто служили стартовыми площадками для езды в Неведомое — излюбленным материалом вольного эксперимента.

Материальное здесь легко сообщалось с «царством Абстракции» — планы накладывались, взаимодействовали и просвечивали.

При всем авангардистском экстремизме

своего недолгого абстрактного периода Немухин не порывал внутреннюю связь с еще живой традицией московского «сезаннизма», посредниками которого явились его учителя из числа художников, замолчанных в сталинский период и донесших импульсы живописной культуры 20-х годов до оттепельного порога 60-х. Следует, например, помнить, каким авторитетом в «подпольной» московской среде пользовался Р.Фальк — этот утонченный и запоздалый интерпретатор колористических изысков парижской школы начала века.

Материальное здесь легко сообщалось с «царством Абстракции» — планы накладывались, взаимодействовали и просвечивали.

При всем авангардистском экстремизме

своего недолгого абстрактного периода Немухин не порывал внутреннюю связь с еще живой традицией московского «сезаннизма», посредниками которого явились его учителя из числа художников, замолчанных в сталинский период и донесших импульсы живописной культуры 20-х годов до оттепельного порога 60-х. Следует, например, помнить, каким авторитетом в «подпольной» московской среде пользовался Р.Фальк — этот утонченный и запоздалый интерпретатор колористических изысков парижской школы начала века.

Лично для Немухина долго сохранял свою ностальгическую притягательность и меланхолический «пейзаж настроения» русского живописца XIX в. Левитана — этот классик из Третьяковки оказался чем-то внутренне созвучен авангардисту и «абстракционисту», каким был наш художник в те годы.

Прошлое не выбрасывалось «с парохода современности» — этот призыв былых футуристов не получил поддержки у новаторов 60-х, видимо, слишком осозналась опасность полного прерыва традиций или их подмены, что намечалось в период сталинского подавления культуры.

Интересно то, что даже в абстракциях Немухина угадывается порою некая полускрытая пейзажность пространства, быть может, восходящая к его юношеским художественным привязанностям. Впоследствии землистая «сплавовость» лессировок опять-таки наводила мосты между решительной пластической новацией и «музейной» традицией.

Так или иначе «не в дверь, так в окно» предметность и фигуративное начало заявляли о своих нетрадиционных возможностях. У всех это произошло по-разному: у Зверева и Яковлева экспрессивно-сдвинутая изобразительность портрета; у Рабина — обостренная черным контуром знаковая гротесковость узнаваемых обыденных реалий, начиняемых черной иронией злободневных социальных подтекстов (все эти подворотни и тупики, керосинки и бараки, паспорта и сов-газеты и т. п.).

Позже, не без влияния Немухина, вихревая живопись Рухина стала втягивать в свой водоворот вполне узнаваемые материальные обломки разной бытовой деревянной рухляди. Впрочем, некоторые двигались и развивались иначе. Например, Штейнберг от сравнительно «вещных» мета-натюрмортов постепенно переходил к бесплотной геометрии своих последующих абстракций.

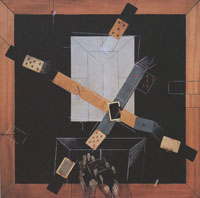

Но вернемся к Немухину. У него как раз на переломе от абстракции к оригинальной, предельно отстраненной предметности возникает образ-знак-мотив, ставший для него темой кочующей, сквозной и постоянной. При всех его последующих пластических превращениях сохраняется, словно некий личный знак авторского присутствия, тот предмет, в котором, пожалуй, вещное и знаковое наиболее нерасчленимы — и это всего лишь игральная карта или же их вездесущая колода — плеяда потускневших раскрашенно-разрисованных прямоугольных бумажек.

Какими-то судьбами занесенная в беспредметность живописного пространства, вкрапленная в сочный монохром письма эта колода, крапленная лишь наплывами живописных подтеков, напоминала о судьбе — Фатуме и игре обстоятельств уже самым парадоксальным фактом своего возникновения. Далее она кочует из картины в картину, из цикла в цикл. Так были проложены мосты между мифом житейских реалий и беспредметьем чистой пластики. Вся многозначительность карточного ряда (этого набора плоских бумажек) была введена в поле игры, но в данном случае — игры искусства.

Какими-то судьбами занесенная в беспредметность живописного пространства, вкрапленная в сочный монохром письма эта колода, крапленная лишь наплывами живописных подтеков, напоминала о судьбе — Фатуме и игре обстоятельств уже самым парадоксальным фактом своего возникновения. Далее она кочует из картины в картину, из цикла в цикл. Так были проложены мосты между мифом житейских реалий и беспредметьем чистой пластики. Вся многозначительность карточного ряда (этого набора плоских бумажек) была введена в поле игры, но в данном случае — игры искусства.

Разрозненная, залежалая колода карт рассеивала на плоскости свои призрачно-прозрачные намеки, отсылая к темам: азарта, случая, судьбы, авантюры, социального дна и мятежного разбоя (бубновый туз метил спину уголовника в старорежимных тюрьмах), а также гадательной магии — дерзкой игры с непрозрачностью Фатума. Аристократическая любовь к Року органично вписалась в карточную тему — от созерцательных манипуляций пасьянса до знаменитых трех карт (тройка, семерка, туз), некогда околдовавших Германна в пушкинской «Пиковой даме».

Вся эта пестрая смысловая семантика игральной колоды была ассимилирована сдержанно монохромной (часто тяготеющей к аскезе гризайли) живописностью немухинских постабстрактных композиций. Пластическая монолитность этого сложного сплава объединяла, сращивала, увязывала, казалось бы, несоединимое, подчиняя рознь элементов эффекту целого. В этом странном синтезе абстракции и полуосознанно включенной сюда же внешней картежной «фабулы» оказалась очень кстати заведомая условность коллажа как метода.

Так, обыкновенные карты полуожиданно упали на поверхность — основу, смешались с ее фактурными шумами, не теряя своего «чужеродного» естества. Выйдя из своей хотя и романтизированной, но все же бытовой сферы, карты мерно врастали в небытовое, но Бытийное пространство новой живописи, приручались средой, обретая дополнительные смысловые «интонации».

Любой фрагмент, клочок, обломок, цитата узнаваемой яви начинает в коллаже свою новую странную жизнь, остраняясь контекстом цитирования, неожиданностью употребления. Так ведут себя у Немухина не только карты, но и пришедшие вслед за ними надписи «Не кантовать!», заимствованные с ящиков упаковочной тары, а также сквозная тема «ломберного столика», о которой пойдет речь позже, — последнему будет (на сей раз бесколлажно) уподоблена сама живописная плоскость. Что касается карты, то, пожалуй, именно не изображение, а коллажное наложение их чешуек-оболочек на экспрессивный фактурный фон как раз и обусловливает эффект новизны и магию преображения. Безусловность вещественного присутствия (сырая фактура «вклейки») как раз акцентирует высшую условность самого искусства, прибегшего к такому ничем не завуалированному вовлечению.

Коллаж отрицает смысл иллюзионистских имитаций; вместо того, чтобы тратить усилия на достижение «похожести», он просто берет сырой феномен и превращает его в нечто иное, возводит в степень абстракции, подчиняет парадоксальной логике художественной игры. Эта очевидная внеимитативность карточных наклеек уводила поверхность «настольных игр» Немухина от излишней схожести с прототипами старинного натюрморта-trompire — «обманки», тогда еще не воскрешенного ретро-модой. Коллажирование — открытый «Redr made на плоскости» выводил контекст картины за пределы натюрмортной модели, чему способствовала и принципиально внеиллюзорная плоскостная запрокинутость пространства — «как бы стола».

Коллаж отрицает смысл иллюзионистских имитаций; вместо того, чтобы тратить усилия на достижение «похожести», он просто берет сырой феномен и превращает его в нечто иное, возводит в степень абстракции, подчиняет парадоксальной логике художественной игры. Эта очевидная внеимитативность карточных наклеек уводила поверхность «настольных игр» Немухина от излишней схожести с прототипами старинного натюрморта-trompire — «обманки», тогда еще не воскрешенного ретро-модой. Коллажирование — открытый «Redr made на плоскости» выводил контекст картины за пределы натюрмортной модели, чему способствовала и принципиально внеиллюзорная плоскостная запрокинутость пространства — «как бы стола».

Между мимезисом — подражанием яви и произволом формотворчества прокладывался безотказный канал сообщения — логика цикла, серии, где в едином образном действе перемешаны атрибуты игры (фигуративные знаки) и беспредметные наплывы авторской живописи.

К тому же карта по своей природе погранична -- она вполне конкретна, вырвана из быта, приобщена к повседневным коллизиям, в конце концов она вещь -- одна вещь среди многих иных... И вместе с тем эта изношенная, «прожитым» временем захватанная, вполне материальная бумажка-«картонаж» условна, плоскостна, эфемерна знаковость ее природы заявлена самой формой ее предметного существования это плоскость, лишенная груза трехмерной плоти, это геометрическая фигура, разрисованная знаками или условным орнаментом. Не имея ни объема, ни веса, она свободно скользит по поверхности, сливаясь с любым обитаемым пространством, она легко может слиться и со стихией экспрессивного письма (будучи, казалось бы, его геометрическим «антиподом»), ей так легко скользнуть по поверхности беглым и бледным узором, пятном, полустертым оттиском отшумевших игорных страстей, распростертая на «палитре» абстракции или изображения, многозначительная по своим повадкам карта, как и колода (т. е. карта в развернутом потенциале), всегда готова намекнуть на нечто большее и тем самым заявить о себе как о повседневном символе.

А это уже немало! Немухин вовремя нашел этот свой сквозной, кочующий, изменчиво-постоянный мотив, почти идеально увязавший Знаковое и Предметное. Однако хотел того художник или нет, с мотивами карт и бильярда в его контекст все же просочилась некоторая свободная «литература», беспощадно гонимая лишь на переломных, радикальных этапах пластического обновления.

А это уже немало! Немухин вовремя нашел этот свой сквозной, кочующий, изменчиво-постоянный мотив, почти идеально увязавший Знаковое и Предметное. Однако хотел того художник или нет, с мотивами карт и бильярда в его контекст все же просочилась некоторая свободная «литература», беспощадно гонимая лишь на переломных, радикальных этапах пластического обновления.

Видимо, И.Кабаков прав, считая, что чистые «визуальщики» никогда не были сильнейшими в русской художественной традиции, в том числе и авангардной, и, пожалуй, он прав, если вспомнить, что даже супрематизм Малевича не чурался внешних подтекстов (пророчеств, иносказаний и прочей «метафизики»).

Атрибуты игрового времяпрепровождения дали художнику возможность, ничего буквально не рассказывая, выразить в искусстве саму по себе пластичную прихотливость Существования, интригующую непредсказуемость прижизненного человеческого опыта, одобрить праздничностью авантюры и азарта чистую пластику живописи, чтобы придать ей странную живость своего рода несригуративного автопортрета, так как темперамент игрока, видимо, свойство самой личности художника и именно этот душевный размах подсознательно означивает себя, испещряя пространство сонмами играющих знаков — их присутствие не случайно, как не случайны слова, с наибольшим постоянством употребляемые в персональной речи.

Образы художника — это такая же символическая симптоматика внутреннего становления личного мира. Это всегда неслучайное всплытие излюбленных мотивов, подчас красноречивее, чем попытка авторских (словесных) самоинтерпретаций.

Образная подкладка карты в сочетании с ее плоской призрачностью удачно попала в контекст. Абстрактные движущие силы судьбы (их перемещение) зафиксированы в раскладе элементарных форм на «текучей» основе фона, они превращают косную вязкость красочной массы в активное, по-своему осмысленное действо. Это способ напомнить о тех хитросплетениях предельно логичных и одновременно таинственных сил, что виделись Набоковскому Лужину за перипетиями шахматной игры, как и его раздражение относительно излишней фигуративной плотности шахматных фигур. Менее элитарно-интеллектуальные, чем шахматы, «настольные игры» Немухина свободны от этого излишка конкретики, свободно превращаясь в абстрагирование структуры живописи или подвергаясь постепенной дематериализации, растворяясь в запредметности, в потоке текучего становления, где все становится всем, перед тем как успокоиться в слиянии глубинного Ничто.

Образная подкладка карты в сочетании с ее плоской призрачностью удачно попала в контекст. Абстрактные движущие силы судьбы (их перемещение) зафиксированы в раскладе элементарных форм на «текучей» основе фона, они превращают косную вязкость красочной массы в активное, по-своему осмысленное действо. Это способ напомнить о тех хитросплетениях предельно логичных и одновременно таинственных сил, что виделись Набоковскому Лужину за перипетиями шахматной игры, как и его раздражение относительно излишней фигуративной плотности шахматных фигур. Менее элитарно-интеллектуальные, чем шахматы, «настольные игры» Немухина свободны от этого излишка конкретики, свободно превращаясь в абстрагирование структуры живописи или подвергаясь постепенной дематериализации, растворяясь в запредметности, в потоке текучего становления, где все становится всем, перед тем как успокоиться в слиянии глубинного Ничто.

Сам пластический язык художника столь же склонен к неожиданным перемещениям, как и его «беспредметные» персонажи. Отчетливо-регулярный ритм-узор геометрии (сбитая сетчатка перетасованной колоды) — все это упорядочивает мир картины, возбуждает, а затем регулирует тактильную вязкость красочного слоя.

Воплощения различны — это может быть твердый ярусный порядок пасьянсного расклада или центробежный взрыв игровой кульминации — магия структурности или «взгляд в Хаос»... Порою мы видим истончение и без того уплощенного картонного облика, когда этот предмет-знак предстает словно полустертым или, может быть, «втертым», вдавленным авторским жестом мастера в многослойную застывшую накипь фактурных масс, тогда карта — призрачный, странный флюид среди жизненного кипения абстрактной чувственности — графический призрак в море живого письма — знак на грани исчезновения.

Если в жизни, в особенности в акте гадания, карты в какой-то мере властители или, точнее, вестники судеб, то здесь их локальная судьба стала игрушкой артистической воли. Автор неистощим в комбинаторике пластических систем, в своей выверенной импровизации на тему игрального знака в пространстве и времени. Коды визуального языка овеществляют сам дух игры, закрепляя его в говорящем, подвижно-застылом предстоянии картины-объекта.

Воплощением смысла здесь может стать не та или иная форма, фигура, пластическая ситуация и т. п., а лишь их совокупность, узнанная сквозь различия отдельных композиций, а также их циклов и серий. Лишь развертываясь в цепь событий, кристаллизуется цельность видения, что превыше изменчивых «приключений формы»... Колдовская колода Немухина неистощимо-непредсказуема, наращивая оболочки, слои, планы своих новоявленных и неожиданных перевоплощений.

Воплощением смысла здесь может стать не та или иная форма, фигура, пластическая ситуация и т. п., а лишь их совокупность, узнанная сквозь различия отдельных композиций, а также их циклов и серий. Лишь развертываясь в цепь событий, кристаллизуется цельность видения, что превыше изменчивых «приключений формы»... Колдовская колода Немухина неистощимо-непредсказуема, наращивая оболочки, слои, планы своих новоявленных и неожиданных перевоплощений.

Как уже говорилось, игровое пространство для него несводимо к картежной теме — такой же связующей зоной — средой медиумом между кипеньем жизни и гармонией абстракции явился для Немухина и мотив бильярда, ломберного столика, магнетичная ветхость которого словно заражена горячностью былых азартных «стрессов» (отшумевших игорных страстей) — эта поверхность как бы «до основания» обжита, затерта невидимыми локтями играющих, заляпана веществом времени затвердевшего в бугристость фактур или осевшего налетом смягчающей «патины»...

И при всем этом весь жизненный опыт — вся бывалость и обжитость доски-стола-поверхности — это всего лишь воображаемый слой времени, ассоциативно привнесенный в чисто пластическое пространство живописи — ведь это на самом деле не бильярдная доска (в отличие от большинства карточных «персонажей»), а просто вязкий, спрессованный, застывший палимпсест живописи, где пространственная формальная многослойность ненавязчиво натекает на многослойность времени и смысла, где фактурный эффект ведет на поводу эхо жизненных, отчасти ностальгических («как из прежней жизни») ассоциаций. Это всего лишь основательно исхоженная кистью и шпателем, мастихином твердая основа. Прорези и надрезы, царапины на самом деле не следы темпераментного кия играющих, а просто каллиграммы художественной воли, стремящейся преодолеть материал, это не подтеки вина и не воск свечей, засаливших угаром застолья гладкую ломберную поверхность, а просто эфсрект разбрызгивания — реминисценция поллоковского "dropping" (впрочем, очень по-своему переиначенного).

И при всем этом весь жизненный опыт — вся бывалость и обжитость доски-стола-поверхности — это всего лишь воображаемый слой времени, ассоциативно привнесенный в чисто пластическое пространство живописи — ведь это на самом деле не бильярдная доска (в отличие от большинства карточных «персонажей»), а просто вязкий, спрессованный, застывший палимпсест живописи, где пространственная формальная многослойность ненавязчиво натекает на многослойность времени и смысла, где фактурный эффект ведет на поводу эхо жизненных, отчасти ностальгических («как из прежней жизни») ассоциаций. Это всего лишь основательно исхоженная кистью и шпателем, мастихином твердая основа. Прорези и надрезы, царапины на самом деле не следы темпераментного кия играющих, а просто каллиграммы художественной воли, стремящейся преодолеть материал, это не подтеки вина и не воск свечей, засаливших угаром застолья гладкую ломберную поверхность, а просто эфсрект разбрызгивания — реминисценция поллоковского "dropping" (впрочем, очень по-своему переиначенного).

Мнимая обжитость игральной доски здесь равнозначна иллюзорности вымышленного времени, силой воображения вмещаемого прямоугольником пространства. Или, быть может, это оставленный в некогда сырой материи материала оттиск внутриличностного авторского опыта — той глубинной длительности проживания, которая исходит на зримую поверхность лишь в акте живописи или иной пластической символизации, а в повседневном опыте кроется за разрозненностью обыденных фактов.

Многослойность письма совпала с многослойностью смысла, с ненавязчивым полем сторонних ассоциаций. Пожалуй, ломберный цикл был своего рода избытком материализации. В дальнейшем путь смелого, азартного экспериментатора дал еще один неожиданный сдвиг на сей раз в сторону Белизны и Просветленной опустошенности абстрагируемого пространства. Предметный знак здесь уже в полной мере развеществлен до стадии ускользающего флюида -фигурность карты здесь сведена к минимуму осязаемого присутствия, хотя, быть может, именно здесь осязание вступает в силу: прорезь (как от ножа) вскрывает застывшую белую (как левкас) твердь основы, магическим чертежом надсекает поверхность контурные очертания карт (последние носители изобразительности), порою нейтрально-разреженная белизна сгущается в выпуклости рельефных тиснений, что заставляет подозревать здесь какой-то замурованный коллаж, изредка проступающий через белую массу покрытия, заставляя поверхность топорщиться и исторгать намеки. Художник не удерживается на стадии разреженной пустоты — визуального молчанья — его темперамент пробуждает всплески чувственности, ритмику игровых комбинаций даже в этом столь отрешенном мире.

Многослойность письма совпала с многослойностью смысла, с ненавязчивым полем сторонних ассоциаций. Пожалуй, ломберный цикл был своего рода избытком материализации. В дальнейшем путь смелого, азартного экспериментатора дал еще один неожиданный сдвиг на сей раз в сторону Белизны и Просветленной опустошенности абстрагируемого пространства. Предметный знак здесь уже в полной мере развеществлен до стадии ускользающего флюида -фигурность карты здесь сведена к минимуму осязаемого присутствия, хотя, быть может, именно здесь осязание вступает в силу: прорезь (как от ножа) вскрывает застывшую белую (как левкас) твердь основы, магическим чертежом надсекает поверхность контурные очертания карт (последние носители изобразительности), порою нейтрально-разреженная белизна сгущается в выпуклости рельефных тиснений, что заставляет подозревать здесь какой-то замурованный коллаж, изредка проступающий через белую массу покрытия, заставляя поверхность топорщиться и исторгать намеки. Художник не удерживается на стадии разреженной пустоты — визуального молчанья — его темперамент пробуждает всплески чувственности, ритмику игровых комбинаций даже в этом столь отрешенном мире.

Но при всей личной специфике этого неспокойного духа он все же разделил общезначимую для целого круга мастеров московского неофициального искусства медитацию над сакральной чистотой Белизны, оказался не чужд поэтике Белой, световой темы, столь важной в контексте, например, Вейсберга, Штейнберга. Однако для азартного «игрока» искусства Немухина это не явилось сложением канона. Минималистские белые плоскости с ножевыми надсечками оказались преходящими — их аскетичная белизна не покрыла всех проблем, занимательных для мастера.

Но при всей личной специфике этого неспокойного духа он все же разделил общезначимую для целого круга мастеров московского неофициального искусства медитацию над сакральной чистотой Белизны, оказался не чужд поэтике Белой, световой темы, столь важной в контексте, например, Вейсберга, Штейнберга. Однако для азартного «игрока» искусства Немухина это не явилось сложением канона. Минималистские белые плоскости с ножевыми надсечками оказались преходящими — их аскетичная белизна не покрыла всех проблем, занимательных для мастера.

В настоящее время Немухин занят бронзовыми отливками, где происходит перевод пластических сред, рожденных мирами живописи, в реальную трехмерность вещи в пространстве. Он опредмечивает структурные мотивы, возникшие в условной живописной оптике, отливая их в осязаемую пластику твердых тел. Эти застывшие в бронзе импровизации на тему «искусства в искусстве» — блестящие в прямом и переносном смысле игровые объекты переносного «музея воображения» — их несколько гибридный характер (печать свободной эклектики) и сам интерес к метаморфозе стилистик и пластических шифров свидетельствуют о чуткости художника к духу времени, в данном случае к постмодернизму с его цитатностью и ретроспективными аллюзиями.

искусствовед Сергей Кусков.

Пространственные композиции художника

Серия пространственных композиций («натюрмортов»-отливок) В.Немухина представляет особый интерес: с одной стороны, в качестве заметного обновления индивидуального художественного языка за счет осознанного отказа от возможностей наработанных за долгие годы предшествующего опыта пластических средств живописи; с другой стороны, эти объекты читаются и как жест возвращения, припоминания, ретроспекции (в многоуровневом понимании последней). Ведь это можно рассматривать и как своего рода ностальгический ретро-поп-арт, в котором художник возвращается к своим собственным давнишним опытам и тогдашним исканиям ближайших друзей-союзников по «неофициальному» искусству.

Это отчасти дань памяти тому периоду (середина 60 — начало 70-х гг.), когда задолго до того, как произошли жанровые самоопределения «объекта» и «акции». На здешней почве Немухин и его ученик Рухин уже смело покидали привычные границы живописи, устремляясь по ту сторону картины в новооткрываемые пространства ассамбляжа и искусства-«действия», вплотную приближаясь к проблематике новейших (тогда) видов искусства. Таким образом, уже сам нынешний инструментарий художника направляет на ретроспективно-мемориальную тему, затем обнаруживаемую на все новых уровнях интерпретаций такого рода произведений. Пластический результат — своеобразная версия «предметной скульптуры» — постоянно указывает на нечто, находящееся за конкретно-локализованными пределами того,что лежит на поверхности, видится с первого взгляда... В своей стратегии припоминания (в системе образных отсылов) художник избирает позицию, адекватную тем усложнившимся правилам игры настоящего с прошедшим, которые предполагаются новейшим эстетическим контекстом. Так, ощутимо прослеживается тенденция к осознанной неопределенности-неопределимости (или трудноопределимости?) жанрового местонахождения наблюдаемого результата: пограничность наблюдаемых здесь предметных «малых миров» между миром живописи и сферой объектного жанра становится темой эстетической рефлексии, подводя к специфике замысла.

Это отчасти дань памяти тому периоду (середина 60 — начало 70-х гг.), когда задолго до того, как произошли жанровые самоопределения «объекта» и «акции». На здешней почве Немухин и его ученик Рухин уже смело покидали привычные границы живописи, устремляясь по ту сторону картины в новооткрываемые пространства ассамбляжа и искусства-«действия», вплотную приближаясь к проблематике новейших (тогда) видов искусства. Таким образом, уже сам нынешний инструментарий художника направляет на ретроспективно-мемориальную тему, затем обнаруживаемую на все новых уровнях интерпретаций такого рода произведений. Пластический результат — своеобразная версия «предметной скульптуры» — постоянно указывает на нечто, находящееся за конкретно-локализованными пределами того,что лежит на поверхности, видится с первого взгляда... В своей стратегии припоминания (в системе образных отсылов) художник избирает позицию, адекватную тем усложнившимся правилам игры настоящего с прошедшим, которые предполагаются новейшим эстетическим контекстом. Так, ощутимо прослеживается тенденция к осознанной неопределенности-неопределимости (или трудноопределимости?) жанрового местонахождения наблюдаемого результата: пограничность наблюдаемых здесь предметных «малых миров» между миром живописи и сферой объектного жанра становится темой эстетической рефлексии, подводя к специфике замысла.

Учитывая такую «межжанровость», мы можем, например, определить это как своего рода «квазинатюрморт», и тогда отчужденная фактура отливки, исподволь окрашиваясь «аурой» рукотворности, напомнит о магически притягательной преображенной предметности, доселе знакомой лишь по сугубо картинным пространствам. Или же это своеобразный авторский отклик на проблематику современной предметной скульптуры, образный источник которой, однако, коренится в воскрешаемом прошлом. Это можно определить и как своего рода мини-инсталяцию, где репрезентирующий жест экспонирования-водружения в среде вычленения из посторонних (внешних) пространств наделяет предметно-структурную микросреду сакральным статусом территории, завоеванной искусством у жизни. За внешней простотой «оболочек» и расклада на плоскости проступают взаимообратимость материала, предмета, знака, как и перверсия жанра в целом: здесь объект «притворяется» натюрмортом, а последний, в свою очередь, не столько изображает вещи, сколько овеществляет в пластическом шифре скрытые «за кадром» экзистенциальных связей или вовсе является порогом к неведомому. Однако в целом конкретное, доступное чувственному восприятию «как на ладони» натюрморто-образное изваяние обретает значительность, весомость, силу воздействия, многомерность смысла, покоясь на обозримой плоскости-подставке — «постаменте», покоясь монументально при всей камерности масштабов. Вспомним, что в приобщении вещности к Вечности и к Бытию нераскрытых тайн многое сделано художниками, обычно связываемыми в московском неофициальном искусстве 60—70-х годов с линией художественной «метафизики», часто в своем пластическом языке тяготевшими не только к знаковой абстракции (Штейнберг, Шварцман), но (и очень часто) к предметности своеобразного «магического реализма» (Вейсберг, Краснопевцев, Плавинский, Соостер, Свешников). Иконические отсылы к творчеству носителей этой традиции (прежде всего Вейсберга) здесь очевидны. Как и у них, созерцаемые предметы, а в данном случае своего рода слепок памяти об их живописных перевоплощениях выступал к зрителю многозначительно молчаливой пластической формулой, устанавливают с ними «обратную связь», настраивают на выявление свойств криптограммы, знака-проводника, архетипа в обыденном предметном окружении — явление овеществляет весть, знаменуя прикосновение к Тайне. В данном случае это прежде всего таинство припоминания, тайна искусства в его непрерывных тонких взаимосвязях. Проводником смысла оказывается сквозной.мотив «искусства в искусстве» от уже упомянутых обращенных цитат живописи (особо наглядно в посвящении В.Вейсбергу) до воссоздания общего интимно-средового мироощущения, присущего миру «неофициального искусства» Москвы в 60—70-е годы, имея в виду тот специфичный «предметный фонд», который был характерен для той среды, своеобразно у каждого отразившийся в пластическом видении.

Учитывая такую «межжанровость», мы можем, например, определить это как своего рода «квазинатюрморт», и тогда отчужденная фактура отливки, исподволь окрашиваясь «аурой» рукотворности, напомнит о магически притягательной преображенной предметности, доселе знакомой лишь по сугубо картинным пространствам. Или же это своеобразный авторский отклик на проблематику современной предметной скульптуры, образный источник которой, однако, коренится в воскрешаемом прошлом. Это можно определить и как своего рода мини-инсталяцию, где репрезентирующий жест экспонирования-водружения в среде вычленения из посторонних (внешних) пространств наделяет предметно-структурную микросреду сакральным статусом территории, завоеванной искусством у жизни. За внешней простотой «оболочек» и расклада на плоскости проступают взаимообратимость материала, предмета, знака, как и перверсия жанра в целом: здесь объект «притворяется» натюрмортом, а последний, в свою очередь, не столько изображает вещи, сколько овеществляет в пластическом шифре скрытые «за кадром» экзистенциальных связей или вовсе является порогом к неведомому. Однако в целом конкретное, доступное чувственному восприятию «как на ладони» натюрморто-образное изваяние обретает значительность, весомость, силу воздействия, многомерность смысла, покоясь на обозримой плоскости-подставке — «постаменте», покоясь монументально при всей камерности масштабов. Вспомним, что в приобщении вещности к Вечности и к Бытию нераскрытых тайн многое сделано художниками, обычно связываемыми в московском неофициальном искусстве 60—70-х годов с линией художественной «метафизики», часто в своем пластическом языке тяготевшими не только к знаковой абстракции (Штейнберг, Шварцман), но (и очень часто) к предметности своеобразного «магического реализма» (Вейсберг, Краснопевцев, Плавинский, Соостер, Свешников). Иконические отсылы к творчеству носителей этой традиции (прежде всего Вейсберга) здесь очевидны. Как и у них, созерцаемые предметы, а в данном случае своего рода слепок памяти об их живописных перевоплощениях выступал к зрителю многозначительно молчаливой пластической формулой, устанавливают с ними «обратную связь», настраивают на выявление свойств криптограммы, знака-проводника, архетипа в обыденном предметном окружении — явление овеществляет весть, знаменуя прикосновение к Тайне. В данном случае это прежде всего таинство припоминания, тайна искусства в его непрерывных тонких взаимосвязях. Проводником смысла оказывается сквозной.мотив «искусства в искусстве» от уже упомянутых обращенных цитат живописи (особо наглядно в посвящении В.Вейсбергу) до воссоздания общего интимно-средового мироощущения, присущего миру «неофициального искусства» Москвы в 60—70-е годы, имея в виду тот специфичный «предметный фонд», который был характерен для той среды, своеобразно у каждого отразившийся в пластическом видении.

Такое сохранение «следов» и проступание «адресов» — полускрытых «отсылов» к искусству и образу жизни современников-сверстников-союзников по неофициальному искусству 60—70-х годов — все это весьма красноречиво подводит нас к глубинным намерениям художника. Его «объект» — это одновременно и жест признательности, посвящение и акт припоминания, дружеское посвящение и сдержанная ритуальность увековечения — интонации в равной мере ощутимые. Особо очевидные в предметных установках памяти Вейсберга. Перенос эфемерной, почти нематериальной предметности картинных пространств Вейсберга в конкретную, трехмерную, физически освязаемую наглядность скульптуры-объекта нисколько не снижает спиритуализации мира предметов, столь характерной для «прототипа».

Такое сохранение «следов» и проступание «адресов» — полускрытых «отсылов» к искусству и образу жизни современников-сверстников-союзников по неофициальному искусству 60—70-х годов — все это весьма красноречиво подводит нас к глубинным намерениям художника. Его «объект» — это одновременно и жест признательности, посвящение и акт припоминания, дружеское посвящение и сдержанная ритуальность увековечения — интонации в равной мере ощутимые. Особо очевидные в предметных установках памяти Вейсберга. Перенос эфемерной, почти нематериальной предметности картинных пространств Вейсберга в конкретную, трехмерную, физически освязаемую наглядность скульптуры-объекта нисколько не снижает спиритуализации мира предметов, столь характерной для «прототипа».

Данное опредмечивание, напротив, побуждает саму видимость жить по иным законам. Превращение парадоксально: набирая вес, тяжесть, плотность вещества и материала, казалось бы, «опускаясь на землю», объект вместе с тем наращивает новую степень абстрагирования, возвышенности над всем изменчивым. Немухин наделяет пластические архетипы ушедшего мастера сакральным, ритуальным статусом личностного «мемориала». Дистанция времени — даль припоминания — вплотную приближает к нам предметную структуру-образ и одновременно возвышает результат над плоскостью формальных поисков, переводя его во все более тонкие и глубинные измерения надвременной духовности.

Сергей Кусков.