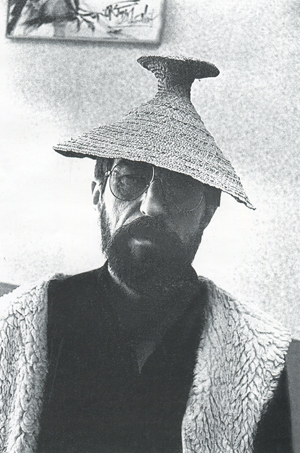

Художник Иван Новоженов

Восток и Запад

искусствовед Сергей Кусков

Москва 1995год

В творчестве Новоженова при всех изменениях его живописного стиля всегда узнаваема личностная цельность его художественного мира — единство сохраняемого на протяжении многих лет творческого подхода к соотношениям искусства и жизни, традиции и новации, и мало того — даже определенная непрерывность образного строя, органичная преемственность в этом смысле от одного периода к другому, верность неким пластическим константам своего искусства.

В творчестве Новоженова при всех изменениях его живописного стиля всегда узнаваема личностная цельность его художественного мира — единство сохраняемого на протяжении многих лет творческого подхода к соотношениям искусства и жизни, традиции и новации, и мало того — даже определенная непрерывность образного строя, органичная преемственность в этом смысле от одного периода к другому, верность неким пластическим константам своего искусства.

Хотя столь же очевидны и периодические резкие перемены формально-стилевых и почерковых приемов, как и образно-тематические различия между циклами его произведений, относящимися к разным этапам его художественной биографии. Это позволяет усматривать в ней минимум три отчетливо выраженных периода, с достаточно широким диапазоном вариаций внутри каждого из них.

Эти различия и даже разрывы на уровне пластического языка говорят не об «эволюции» и не о поисковых метаниях, присущих ищущим себя десятилетиями и, как правило, не находящим экспериментаторам. Но это так-же и не рассудочное примеривание на себя, словно модных одежд, различных однодневных эстетических «веяний». И не холодно-отчужденное от собственного материала постмодернистское эклектичное «все-цитирование», где выбор образов хоть и не случаен, так как хитроумно вычислен, но по сути аннигилирует качества любых используемых «полых форм языка» искусства.

У Новоженова ощутима органичность его проживания в каждом из хронологических срезов его эстетического становления, в каждом из «подвидов» живописного языка, которые порою возвращаются, накладываясь один на другой, как возвращается ныне сродная наиболее ранней поре фактурная красочность «осенних листьев».

Из живописи Новоженова последнего (на самом деле уже достаточно длительного) периода ушли некоторые свойства его искусства прежних лет, но этот отказ приводит к новой утонченности и «энергонасыщенности» его визуального языка, хотя эта насыщенность глубоко отлична от чувственной уплотненности и густоты прежних живописных средств.

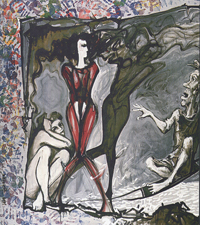

Ушли качества, особо характерные для наиболее раннего периода: радостно-яростное буйство контрастных соцветий, таящее в себе тонкий изыск грубовато-напористое красочное неистовство, в силу которого даже гротесково-характерные персонажи, не чуждые социальной конкретики, но при этом почти монструозно-химеричные в своем забавном безобразии, преображались и обретали свое иное измерение в ауре радужных контрастов или переливов.

Почти исчезли теперь и признаки периода хронологически среднего, условно именуемого сюрреалистическим, например, оптическая ясность и материальная жесткость гиперпредметного (и одновременно магически-вещественного) видения, сообщавшего пространству прозрачность вакуума и одновременно непроницаемость запредметной тайны. Исчезла или приглушена почти агрессивная овеществленность, придававшая всему изображенному суггестивность навязчивого сновидения, а на самом деле тонко срежиссированного «управляемого безумия» — качество, сближавшее художника с сюр-традицией, причем не столько с погрязшими в психохаосе бессознательного и фрейдистских топях адептами Бретона, сколько с великим предком — Иеронимом Босхом.

Почти исчезли теперь и признаки периода хронологически среднего, условно именуемого сюрреалистическим, например, оптическая ясность и материальная жесткость гиперпредметного (и одновременно магически-вещественного) видения, сообщавшего пространству прозрачность вакуума и одновременно непроницаемость запредметной тайны. Исчезла или приглушена почти агрессивная овеществленность, придававшая всему изображенному суггестивность навязчивого сновидения, а на самом деле тонко срежиссированного «управляемого безумия» — качество, сближавшее художника с сюр-традицией, причем не столько с погрязшими в психохаосе бессознательного и фрейдистских топях адептами Бретона, сколько с великим предком — Иеронимом Босхом.

Теперь импульсивная шероховатость фактурного почерка во многом возвратилась; но сейчас не менее активна и скуповатая разреженность письма, наряду с лаконизмом средств в целом побуждающая говорить об определенной аскезе стиля, не лишенная при этом особых, характерных именно для нынешнего Новоженова щедрот, изысков и сюрпризов письма. Тонко обыгран колористический минимум. Вместо плотности и весомости предметных форм можно говорить о преднамеренной дематериализации как о неотъемлемом компоненте нынешнего авторского метода художника.

Теперь импульсивная шероховатость фактурного почерка во многом возвратилась; но сейчас не менее активна и скуповатая разреженность письма, наряду с лаконизмом средств в целом побуждающая говорить об определенной аскезе стиля, не лишенная при этом особых, характерных именно для нынешнего Новоженова щедрот, изысков и сюрпризов письма. Тонко обыгран колористический минимум. Вместо плотности и весомости предметных форм можно говорить о преднамеренной дематериализации как о неотъемлемом компоненте нынешнего авторского метода художника. При этом Новоженов вовсе не изменяет своему дару и признанию живописца: коричневато-теплые или чаще серебристо-разбеленные сдержанные тона тяготеют к монохрому, в холодном свечении белых пространств особо читаемы изящные каллиграммы точно рисующих контуров, принципиальная изобразительность которых совмещена с дематериализующей энергией многозначимых пустот, визуальных умолчаний.

При этом Новоженов вовсе не изменяет своему дару и признанию живописца: коричневато-теплые или чаще серебристо-разбеленные сдержанные тона тяготеют к монохрому, в холодном свечении белых пространств особо читаемы изящные каллиграммы точно рисующих контуров, принципиальная изобразительность которых совмещена с дематериализующей энергией многозначимых пустот, визуальных умолчаний.

Рисуночный характер порою достаточно приземленных изобразительных мотивов неотделим от богатых возможностей щедро варьируемых фактурных приемов, где золотисто-мглистая «музейная» поволока лессировки может легко смениться естественным самосвечением незакрашенных просветов холста. Таковы метаморфозы стиля, обусловившие узнаваемость новоженовского творчества последнего (почти десятилетнего) его периода, для которого также характерна особая стратегия отстранения узнаваемых реалий. Точная острота наблюдений, окрашенная специфичным грустным юмором, отстранена от эмпирики заведомой условностью переноса приемов рисунка в укрупненное пространство станковой живописи — и отстранена серебряным ветром Запределья.

Конечно, здесь есть место для иронии, но иронии скорее романтической, чуждой циничному «стебу» и уже набившему оскомину пародированию масс-культуры нестрашного ныне «совка» (в чем погрязли ветераны пресловутого «московского концептуализма»). И, конечно, здесь ощутима наблюдательность к неприукрашенной правде жизни, достойная зависти любого «реалиста» — жизнеотражателя, но зато вовсе отсутствует тяжеловесная повествовательность, сарказм или нудное резонерство — все то, что связано с академическим «бытовым жанром».

Конечно, здесь есть место для иронии, но иронии скорее романтической, чуждой циничному «стебу» и уже набившему оскомину пародированию масс-культуры нестрашного ныне «совка» (в чем погрязли ветераны пресловутого «московского концептуализма»). И, конечно, здесь ощутима наблюдательность к неприукрашенной правде жизни, достойная зависти любого «реалиста» — жизнеотражателя, но зато вовсе отсутствует тяжеловесная повествовательность, сарказм или нудное резонерство — все то, что связано с академическим «бытовым жанром».

Так же очевидна искушенность мастера в приемах классического живописания и особо рисования, но без ходульного академизма и наивных попыток возродить буквально из руин пластическую технику старых мастеров, что было бы развенчанным еще Гераклитом Эфесским стремлением «дважды войти в одну и ту же реку».

Не назвать искусство Новоженова и постмодернистским — «постсовременным» (тоже уже, пожалуй, уходящим в архив истории — или, если угодно, пост-истории...). Здесь вовсе нет типично постмодернистской всеядности, эклектики всесмешения и всеравенства, в которой цитируемые материалы тем самым опустошены и отчуждены. Новоженов не скрывает неслучайности своих привязанностей в арсенале «воображаемого музея», будь то наброски старых европейских мастеров или монохромные свитки японцев и китайцев, стилистика которых отнюдь не растворилась в его картинах. Издавна впитанные реминисценции былой Большой культуры прочно впечатаны в слое письма, в изящно-незавершенных и в то же время любовно возделанных поверхностях (или пространствах?) новоженовских полотен. Здесь нашла себе место и божественная легкость танцующей кисти, не имеющая ничего общего с легковесностью симулякров и пародий на штампы масс-культуры и стерильностью подчеркнуто «никаких» арт-поделок. У Новоженова нет места для «мусорности» художественных средств, хотя он и не проходит мимо сугубо московской реально-причудливой «мусорности» житья-бытья, находя в ней поэтику, в «мизерабильности» мотивов — едва ли не драгоценность. В этом случае наиболее очевидны контакты с дзэн-буддистской эстетикой «ваби-саби» (красотой ветхости, заброшенности даже опустошенности) и, если держаться ближе к Европе, — пейзажи руин, испанские бодегонес, пиккарески с их сорняками жизни в качестве персонажей.

Не назвать искусство Новоженова и постмодернистским — «постсовременным» (тоже уже, пожалуй, уходящим в архив истории — или, если угодно, пост-истории...). Здесь вовсе нет типично постмодернистской всеядности, эклектики всесмешения и всеравенства, в которой цитируемые материалы тем самым опустошены и отчуждены. Новоженов не скрывает неслучайности своих привязанностей в арсенале «воображаемого музея», будь то наброски старых европейских мастеров или монохромные свитки японцев и китайцев, стилистика которых отнюдь не растворилась в его картинах. Издавна впитанные реминисценции былой Большой культуры прочно впечатаны в слое письма, в изящно-незавершенных и в то же время любовно возделанных поверхностях (или пространствах?) новоженовских полотен. Здесь нашла себе место и божественная легкость танцующей кисти, не имеющая ничего общего с легковесностью симулякров и пародий на штампы масс-культуры и стерильностью подчеркнуто «никаких» арт-поделок. У Новоженова нет места для «мусорности» художественных средств, хотя он и не проходит мимо сугубо московской реально-причудливой «мусорности» житья-бытья, находя в ней поэтику, в «мизерабильности» мотивов — едва ли не драгоценность. В этом случае наиболее очевидны контакты с дзэн-буддистской эстетикой «ваби-саби» (красотой ветхости, заброшенности даже опустошенности) и, если держаться ближе к Европе, — пейзажи руин, испанские бодегонес, пиккарески с их сорняками жизни в качестве персонажей.

Будучи верным, но своевольным наследником классического искусства, Новоженов, однако, достаточно легко и охотно переступает через классические межжанровые разграничения. Уже в «сюрреалистическом» его периоде предметы или детали ландшафта обретали странную живость неких гротескных персонажей, и напротив — почти жанровые сценки и сюрреалистичные фантасмагории, внешне близкие законам многофигурной картины или пейзажа с непременным стаффажем, каменели, уподобляясь «метафизическому» натюрморту, если считать «мертвой натурой», например, тот соляной столп, в который обратилась жена Лота. В дальнейшем же эта проницаемость перегородок между жанрами еще усилилась, как и размытость грани между живописью и графикой. Сами названия этих картин — ассоциативная загадка или подсказка: изображаемые ситуации нет надобности закреплять на прокрустовом ложе пересказуемой сюжетной фабулы. Здесь допустимы многие прочтения, но только не узкая однозначность разъяснения изображенного, от которого ускользает магическая Энигма искусства. Московской художественной традиции всегда (задолго до нашествия бойких концептуалов и «соц-артистов») была присуща особая одухотворенность чувственного живописно-пластического начала, когда сам почерк и поверхность, живой слой красок и энергия света уже несли в себе концепцию в ее исходном понимании, почему-то забытом теми, кто противопоставляет ее живописи и пластике. Новоженов не испытал ни разу нужды отказаться от образа и изобразительности в пользу абстракции или от непосредственной витальности письма ради чисто интеллектуальных экспериментов. Так, в период наибольшего сближения с языком экспрессивной абстракции он не теряет связи с природным чудом осенних листьев, а в период наибольшей истонченности и обесплоченности — не рвет ни с фигуративностью, ни с изощренной нюансировкой поверхности.

Будучи верным, но своевольным наследником классического искусства, Новоженов, однако, достаточно легко и охотно переступает через классические межжанровые разграничения. Уже в «сюрреалистическом» его периоде предметы или детали ландшафта обретали странную живость неких гротескных персонажей, и напротив — почти жанровые сценки и сюрреалистичные фантасмагории, внешне близкие законам многофигурной картины или пейзажа с непременным стаффажем, каменели, уподобляясь «метафизическому» натюрморту, если считать «мертвой натурой», например, тот соляной столп, в который обратилась жена Лота. В дальнейшем же эта проницаемость перегородок между жанрами еще усилилась, как и размытость грани между живописью и графикой. Сами названия этих картин — ассоциативная загадка или подсказка: изображаемые ситуации нет надобности закреплять на прокрустовом ложе пересказуемой сюжетной фабулы. Здесь допустимы многие прочтения, но только не узкая однозначность разъяснения изображенного, от которого ускользает магическая Энигма искусства. Московской художественной традиции всегда (задолго до нашествия бойких концептуалов и «соц-артистов») была присуща особая одухотворенность чувственного живописно-пластического начала, когда сам почерк и поверхность, живой слой красок и энергия света уже несли в себе концепцию в ее исходном понимании, почему-то забытом теми, кто противопоставляет ее живописи и пластике. Новоженов не испытал ни разу нужды отказаться от образа и изобразительности в пользу абстракции или от непосредственной витальности письма ради чисто интеллектуальных экспериментов. Так, в период наибольшего сближения с языком экспрессивной абстракции он не теряет связи с природным чудом осенних листьев, а в период наибольшей истонченности и обесплоченности — не рвет ни с фигуративностью, ни с изощренной нюансировкой поверхности.

На уровне своего образного мира он столь же метаморфозно-обратим и личностно узнаваем одновременно, как и на уровне превращений стиля и почерка. Здесь возникают интригующие парадоксальные сплавы и симбиозы, ускользающие от ненужной возможности конкретно-сюжетного прочтения.

Парадоксы неожиданных интерпретаций собственных, личных тем и кочующих образов, новочтения классической мифологии наметились у Новоженова уже с «сюрреалистического» периода. Один из наиболее фатально-пессимистичных, миф о Сизифе трансформирован им в едва ли не самый просветленный, романтично-созерцательный пантеистичный ландшафт, где суровая красота величавых гор увенчана фигурой отдыхающего Сизифа

— скорее победителя, созидателя этой природной скальной архитектуры. Эсхатологичные отсылы к теме потопа и

иных катаклизмов превращаются в воздушно-серебристую феерию растворения обветшавшей бренной тверди в

спящем потоке грозной и прекрасной стихии.

На уровне своего образного мира он столь же метаморфозно-обратим и личностно узнаваем одновременно, как и на уровне превращений стиля и почерка. Здесь возникают интригующие парадоксальные сплавы и симбиозы, ускользающие от ненужной возможности конкретно-сюжетного прочтения.

Парадоксы неожиданных интерпретаций собственных, личных тем и кочующих образов, новочтения классической мифологии наметились у Новоженова уже с «сюрреалистического» периода. Один из наиболее фатально-пессимистичных, миф о Сизифе трансформирован им в едва ли не самый просветленный, романтично-созерцательный пантеистичный ландшафт, где суровая красота величавых гор увенчана фигурой отдыхающего Сизифа

— скорее победителя, созидателя этой природной скальной архитектуры. Эсхатологичные отсылы к теме потопа и

иных катаклизмов превращаются в воздушно-серебристую феерию растворения обветшавшей бренной тверди в

спящем потоке грозной и прекрасной стихии.

В изображениях обнаженной натуры физиологизм и подчас достаточно брутальная чувственность неожиданно сублимируется изыском письма и частичной дематериализацией, линеарно-живописным преображением. Эрос и Танатос тесно сплетены в самой структуре письма, в самой энергетике почерка и внутреннего пространства картины, где словно одновременны процессы сгущения, уплотнения, жесткой конкретизации образа и его растворения в заглублениях фоновой среды или, напротив, в плоскостной завесе имматериальной метафизической белизны, как особой «среды обитания». Графично (но не без живописной нюансировки) рисующий контур истончается до почти бестелесного арабескового ажура.Грубая сочность жизнеподобных красок приносится в жертву тональному монохрому, который в свою очередь либо ностальгично напоминает о поволоке музейных мастеров, об их «подобном старой скрипке» колорите, о красочной аскезе гризайли и тенебросо, либо растворяется в том прохладно-серебристом богатстве нюансов, которые Новоженов, как мало кто ныне, может извлечь из «гармонии в сером». При всей узнаваемости атрибутов быта и повседневной «правды жизни», по мере изысканного самоограничения палитры до минимума и насыщения пространства зыбкой «светоматерией», теряя во внешней весомости и материальности, эти образы наращивают многомерность своего эмоционального звучания и смыслового значения.

В изображениях обнаженной натуры физиологизм и подчас достаточно брутальная чувственность неожиданно сублимируется изыском письма и частичной дематериализацией, линеарно-живописным преображением. Эрос и Танатос тесно сплетены в самой структуре письма, в самой энергетике почерка и внутреннего пространства картины, где словно одновременны процессы сгущения, уплотнения, жесткой конкретизации образа и его растворения в заглублениях фоновой среды или, напротив, в плоскостной завесе имматериальной метафизической белизны, как особой «среды обитания». Графично (но не без живописной нюансировки) рисующий контур истончается до почти бестелесного арабескового ажура.Грубая сочность жизнеподобных красок приносится в жертву тональному монохрому, который в свою очередь либо ностальгично напоминает о поволоке музейных мастеров, об их «подобном старой скрипке» колорите, о красочной аскезе гризайли и тенебросо, либо растворяется в том прохладно-серебристом богатстве нюансов, которые Новоженов, как мало кто ныне, может извлечь из «гармонии в сером». При всей узнаваемости атрибутов быта и повседневной «правды жизни», по мере изысканного самоограничения палитры до минимума и насыщения пространства зыбкой «светоматерией», теряя во внешней весомости и материальности, эти образы наращивают многомерность своего эмоционального звучания и смыслового значения.

В этой позднейшей новоженовской живописи ощутимо раскачивание незримого маятника между полюсами преодолеваемых противоречий: между разбегающимися тропами (или, быть может, сходящимися параллелями?) «живописности» и «графичности»; пассеистичностью — верностью традиции Большого Искусства — или авантюрностью экспериментатора, даже игрока, но игрока всерьез, не без риска; между шутливыми или мрачноватыми прозаизмами меткого жизненаблюдателя и романтикой поэтического визионерства или просто артистической импровизации. Мотивы, почерпнутые из жизненных низин, одухотворяются или преображаются через чары языка. Они

— лишь средство для возвышения чистого искусства, служить которому (что ценно и редко в наши дни) не стыдится этот принципиально артистичный во всех проявлениях своего дара художник. Оригинален и заслуживает особой

акцептации и его способ сплавления восточной и западной классических художественных традиций, при само собой разумеющихся генах русской и особенно московской живописной школы.

Так, уже рассматривавшиеся приемы своего рода макро-графики на просвечивающих сквозь лессировку либо незакрашенных холстах сближают пути Востока и Запада. Специфичные живописные графизмы с их смесью

острой отточенной точности и непринужденности артистичного «нон-финито», выношенности замысла и спонтанности самого рисования во многом восходят к староевропейским традициям, уже своим почерком и частой коричнево-сепийной окрашенностью ассоциируясь с набросками и отчасти гравюрами Возрождения и баррокко. Но через все эти аналоги и реминисценции ненавязчиво, но ощутимо проступает, видимо, давно уже заложенный в душе художника его путь «путешественника в страну Востока» (быть может, отчасти возвращающегося при этом на припоминаемую родину прежних рождений?). Об этом свидетельствуют: частичное уподобление фигуративного изображения каллиграмме, а порой — сосуществование в едином поле белого холста изображения и текста, часто ироничного содержания, но изящно-арабескового по начертанию, иногда же частичное взаимоперетекание слоев каллиграфии и изобразительного один в другой. На смысловом уровне этому параллельно сосуществование образной «речи» рисунка и текста комментария — эффект своего рода поэтической прозы дневникового характера на манер японского литературного жанра «дзуйхицу». А чисто формально-стилевая связь с монохромной дальневосточной живописью ощутима у Новоженова даже когда текст сведен к минимуму авторской подписи — автографы по своей графической экспрессии странно равноправны с сообщением собственно изображения.

Так, уже рассматривавшиеся приемы своего рода макро-графики на просвечивающих сквозь лессировку либо незакрашенных холстах сближают пути Востока и Запада. Специфичные живописные графизмы с их смесью

острой отточенной точности и непринужденности артистичного «нон-финито», выношенности замысла и спонтанности самого рисования во многом восходят к староевропейским традициям, уже своим почерком и частой коричнево-сепийной окрашенностью ассоциируясь с набросками и отчасти гравюрами Возрождения и баррокко. Но через все эти аналоги и реминисценции ненавязчиво, но ощутимо проступает, видимо, давно уже заложенный в душе художника его путь «путешественника в страну Востока» (быть может, отчасти возвращающегося при этом на припоминаемую родину прежних рождений?). Об этом свидетельствуют: частичное уподобление фигуративного изображения каллиграмме, а порой — сосуществование в едином поле белого холста изображения и текста, часто ироничного содержания, но изящно-арабескового по начертанию, иногда же частичное взаимоперетекание слоев каллиграфии и изобразительного один в другой. На смысловом уровне этому параллельно сосуществование образной «речи» рисунка и текста комментария — эффект своего рода поэтической прозы дневникового характера на манер японского литературного жанра «дзуйхицу». А чисто формально-стилевая связь с монохромной дальневосточной живописью ощутима у Новоженова даже когда текст сведен к минимуму авторской подписи — автографы по своей графической экспрессии странно равноправны с сообщением собственно изображения.

К той же даосско-дзэнской эстетике отсылает и нынешняя программная нерасчленимость живописного и графического способа высказывания. С этими традициями (и эстетическими и духовными) связана, видимо, и склонность к медитативному созерцанию опять же монохромных, чаще всего — черных, коричневато-серых или полуобесцвеченных подтеков и пятен на поверхности, из которых легко и как бы неожиданно могут возникать образы и формы, чтобы вновь раствориться в них, да и сама фактурная кора тонко обработанной поверхности в некоторых картинах может отчетливо напомнить о той стене пещеры, где первый патриарх дзэн Дарума обрел сатори, глядя на пятна плесени.

К той же даосско-дзэнской эстетике отсылает и нынешняя программная нерасчленимость живописного и графического способа высказывания. С этими традициями (и эстетическими и духовными) связана, видимо, и склонность к медитативному созерцанию опять же монохромных, чаще всего — черных, коричневато-серых или полуобесцвеченных подтеков и пятен на поверхности, из которых легко и как бы неожиданно могут возникать образы и формы, чтобы вновь раствориться в них, да и сама фактурная кора тонко обработанной поверхности в некоторых картинах может отчетливо напомнить о той стене пещеры, где первый патриарх дзэн Дарума обрел сатори, глядя на пятна плесени.

Хотя из европейской традиции можно вспомнить Леонардо да Винчи и Коземо ди Тура с их эстетическим разглядыванием «письмен» красиво ветшающих стен. И, конечно же, наиболее эзотерична и духовна связь с Востоком и особенно с путями Дао и дзэн, искусно применяемая сила умолчаний, пустот и пауз, сама роль Белизны. Однако и здесь нас подстерегают парадоксы и неожиданности. То, что на первый взгляд показалось просто и «минималистично» оставленной белизной чистого холста, при ближайшем рассмотрении окажется тонко нюансированной тональной живописью или уже по-европейски истонченной акварельной прозрачностью, внедренной неожиданно, но точно в слой масляной живописи.

Но эти слишком высокие интонации живописного исполнительства могут быть тут же шутливо снижены, что постигается при вчитывании в смысл изображения, и рисующий контур нет-нет, да и обретет не только музейные реминисценции, но и почти шаржированную (но никогда — карикатурную) жесткую колючесть зарисовки, сочетающий точность примет и мелких деталей с долей гротеска, абсурдистской гиперболы. Но вот острые контуры, словно отслоившись от дематериализовавшегося предмета изображения, зависают ажурной арабеской и начинает возобладать самоценность визуальной музыки в ритме «ветра и потока», летучая легкость играющей и импровизирующей кисти над следами-останками какой-либо «злобы дня», дабы вдвойне обрести чистую отрешенность Прекрасного. И каждая из этих сторон возвещает о том, что потенциал и шансы самой картины как таковой отнюдь не исчерпан, а возможность создания картины «большого стиля» в наши дни наглядно подтверждается всеми, порою, казалось бы, столь дерзко-неортодоксальными метаморфозами картины и живописи в искусстве московского художника высочайшего уровня — Ивана Новоженова.

Но эти слишком высокие интонации живописного исполнительства могут быть тут же шутливо снижены, что постигается при вчитывании в смысл изображения, и рисующий контур нет-нет, да и обретет не только музейные реминисценции, но и почти шаржированную (но никогда — карикатурную) жесткую колючесть зарисовки, сочетающий точность примет и мелких деталей с долей гротеска, абсурдистской гиперболы. Но вот острые контуры, словно отслоившись от дематериализовавшегося предмета изображения, зависают ажурной арабеской и начинает возобладать самоценность визуальной музыки в ритме «ветра и потока», летучая легкость играющей и импровизирующей кисти над следами-останками какой-либо «злобы дня», дабы вдвойне обрести чистую отрешенность Прекрасного. И каждая из этих сторон возвещает о том, что потенциал и шансы самой картины как таковой отнюдь не исчерпан, а возможность создания картины «большого стиля» в наши дни наглядно подтверждается всеми, порою, казалось бы, столь дерзко-неортодоксальными метаморфозами картины и живописи в искусстве московского художника высочайшего уровня — Ивана Новоженова.

Сентябрь 1995 г.