Пластическая мифология Василия Вятича

Созерцание и размышление должны быть задействованы и совпасть в равновесии взаимодополнительности при прочтении того символического послания, каковым видятся живописные циклы ныне рассматриваемого художника.

Пусть в самом процессе письма на уровне ремесла исполнительства наш живописец совершенно правомочно мобилизует энергию «вчувствования», не пренебрегая при этом ни звучной яркостью красок, ни впечатляющей броскостью результирующего образа, ни специфическими навыками самой техники живописи, где гладкая, сплавленная манера порождает эффект как бы нерукотворности результата; это вовсе не мешает чувственным образам живописи стать знаками некоего нового идеографического письма – фигуративными иероглифами того словаря символов, что ныне только ищется (во многом - гадательно, “ наощупь”), но при этом уже вступил в стадию своего проявления.

Та новая духовность (как не изношено это слово), к которой обращены наши ожидания и не должна пренебрегать чувственно-телесной воплощенностью. Душа с ее страстью и тело с ее витальной энергией - это то, что в ходе предполагаемого неоязыческого реванша будет вновь поднято в своем статусе, избавляясь от тирании рассудочного “Логоса”, от всей дурной бесплотной “метафизичности”. Если и нужна метафизика, то метафизика в действии, энергией проявленная в форме, в веществе, в пластическом жесте, чтобы сама поверхность стала равноценна глубине (что и является сутью искусства, как такового!).

Та новая духовность (как не изношено это слово), к которой обращены наши ожидания и не должна пренебрегать чувственно-телесной воплощенностью. Душа с ее страстью и тело с ее витальной энергией - это то, что в ходе предполагаемого неоязыческого реванша будет вновь поднято в своем статусе, избавляясь от тирании рассудочного “Логоса”, от всей дурной бесплотной “метафизичности”. Если и нужна метафизика, то метафизика в действии, энергией проявленная в форме, в веществе, в пластическом жесте, чтобы сама поверхность стала равноценна глубине (что и является сутью искусства, как такового!).

Неоязыческий поиск ждет не только своей иконографии, но и своих ”икон”-образов-символов; ведь они были ведомы эллинской мыслью уже задолго до их формализации в канонах христианства и поэтому для кристаллизации обновленной мифообразности весьма существенны даже, казалось бы, чисто внешние проблемы соотношения между индивидуальностью авторского стиля и исполнительской пластической техникой и надличными силами – Архетипами. Сама живопись обновится энергиями возвращающихся или уже воскресших Богов, чей пантеон уже дает о себе знать, кроясь за порогом Нового Века.

В сущности здесь преодолевается сама ложная проблема разрыва между “формой и содержанием”, (меж означаемым и означающим, как говорят структуралисты); их роковой дуализм навязывается нам расчленяющим расчетливым RATIO и он скоро отомрет, развеявшись, как дурной сон.

В сущности здесь преодолевается сама ложная проблема разрыва между “формой и содержанием”, (меж означаемым и означающим, как говорят структуралисты); их роковой дуализм навязывается нам расчленяющим расчетливым RATIO и он скоро отомрет, развеявшись, как дурной сон.

Как ни странно, нащупывая в рассматриваемых картинных циклах нашего живописца, потенциал еще не проявленной в полную меру иконографии “языческого” пантеона, мы для ясности вынуждены прибегнуть к аналогии из истории христианской эры (точнее из ее предыстории): вспомним катакомбную пору – это утро ИХ сакрального искусства, когда символы, тогда еще новой и свежей Веры, обретаемые методом проб и ошибок, еще не подвергнувшиеся канонической формализации, воплощались через живопись, чей стилевой замес был (говоря современным языком) достаточно “эклектичен”. Стиль тогда был интригующе неопределенным.

Так было и так будет происходить впредь в рубежные, переходные эпохи - в ситуации того пограничья, когда, говоря словами Мартина Хайдеггера, “старые боги удалились, а новые еще не пришли”. Туманны, ненадежны, но вдохновлены высшей надеждой и окликнуты непреклонной волей наши пути - в “сумерках предрассветья” и, быть может, потому, для ступившего на один из этих путей, необходима защитная дисциплина жесткой и четкой формы , и чистота первичных незамутненных красок – в этом видится здоровое противоядие от той туманной размытости, которая профанами почему-то ассоциируется с “мистикой”.

Нет – жестко, чеканно, красочно должны обрести четкость тела и зримость формы нововоплощенные боги ариев: Велес и Перун, Шива и Кали (их мы и встретим в живописи у Вятича).

Программно - показательной для становления метода художника уже являлась более ранняя серия картин под названием “Структурированные биоморфизмы” , проходящая сквозной темой – лейтмотива. В качестве таковой здесь отчетливо проступает выраженная вполне современными эстетическими средствами, заложенная в саму живопись, древняя эзотерическая идея взаимосвязи и взаимоотражения макрокосма и микрокосма.

Так, пластично-гибкие, текуче-округлые формы(внешне как бы абстрактные, неизобразительные), все эти их завихрения и текуче-закругляющиеся арабески очертания открывают вдруг своими лежащими на поверхности хитросплетениями полускрытые глубины неких едва ли не Бездонных Пространств. Все это и структуры сперва воспринимаются как некие растительные формообразования, затем, при более пристальном рассмотрении начинают читаться как своего рода пластические “формулы”, путем образных аналогий, говорящих о строении и процессах микромира (а также о сфере микробиологии), т.е. эти структуры начинают отсылать к процессам недоступным невооруженному взгляду или же вовсе закрытым для чувственного визуального созерцания (заведомо невидимых и неосязаемых).

Так, пластично-гибкие, текуче-округлые формы(внешне как бы абстрактные, неизобразительные), все эти их завихрения и текуче-закругляющиеся арабески очертания открывают вдруг своими лежащими на поверхности хитросплетениями полускрытые глубины неких едва ли не Бездонных Пространств. Все это и структуры сперва воспринимаются как некие растительные формообразования, затем, при более пристальном рассмотрении начинают читаться как своего рода пластические “формулы”, путем образных аналогий, говорящих о строении и процессах микромира (а также о сфере микробиологии), т.е. эти структуры начинают отсылать к процессам недоступным невооруженному взгляду или же вовсе закрытым для чувственного визуального созерцания (заведомо невидимых и неосязаемых).

Здесь угадывается тема двух Бездн, т.е. двух бесконечностей, одна из которых разверзается вширь (во внешний планетарный, бескрайний космос); другая, напротив, в глубь материи, которая теперь оказывается все более неисчерпаемой и по сути физически – (т.е. эмпирически) непознаваемой. Так биология и физика сближаются с метафизикой через чувство всепроникающей Тайны Бытия.

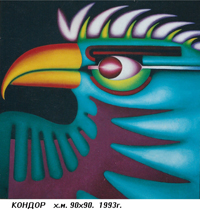

Переходя теперь к последующим, новейшим и наиболее программным сериям живописца “Маски” и “Тотемы”, отметим, что их образность дает повод рассматривать данный круг картин в целом в качестве по сути единого целостного цикла.

Здесь в сущности подверглись скрещению и слиянию две сквозных темы: это – с одной стороны образность священных зверей – тотемических духов – покровителей и мотив сакральной маски, которая для традиционной и архаических культур была гораздо важнее, чем профанная физиогномия просто человеческого лица, т.е. внешности в ее банальном смысле. Маска – “Персона” античного театра как раз и была носителем подлинно “персонального” статуса. Поэтому в данном случае не будет уместным проводить слишком резкую черту между двумя циклами, в одном из которых чаще профильно развернутые фигуративные “идеограммы” – образы сакральных зверей или фантастических существ выстроились в цепь – шествие, в процессию персонажей Нового Бестиария, в другом же, напротив, доминируют фронтальные “развороты” столь же символических фигур. Таковы все эти в анфас развернутые “маски” или же иные мифологические “персоналии”, чьи божественно – фантастические тела строятся на принципах преодолеваемого дуализма правой и левой частей. В сущности и “Маски” и “Тотемы” при всей щедрой “игре различий” говорят об одном. И об этом одном мы, отвергшие схоластику монотеизма, и будем говорить в дальнейшем, смакуя всю множественность искомых альтернативных гармоний.

Закономерно и возникновение здесь мотивов сакральной жестокости, напоминающей о сверхчеловечной этике древних жертвоприношений. Так, например, возникает мотив “смертоносной саблезубой” вагины. Перед нами священное “йони” тантрического культа. Это врата грозной Кали, ожидающей достойного ее лингама Шивы - разрушителя и созидателя одновременно. Это своего рода территория столкновения стихий, отсеивающая слабых и возбуждающая в последних кшатриях приливы той “воли к власти”, которая способна овладеть женственной субстанцией самого нашего пленного космоса – душою и плотью всей здешней Природы – этой “спящей красавицы” (что немыслимо без акта насилия): тем самым и действие живописное можно рассматривать как разновидность оперативной магии или инструментальной методике сродни “сексомагическим” церемониям тантры и дионисизма.

Опасный, рискованный путь познания ведет через врата смерти и рождения, через чудовищную и устрашающую разверзтость Бытийного Лона, не пренебрегая придорожными цветами и красками радуги, но не подчиняясь при этом ни одному из этих преходящих фантомов пути в “Безумие”, сохраняя при этом ясность разума, разума презревшего мелководье плоской рассудочности.

Метод такого “продвинутого” Разума – стальная дисциплина формы, ее отточенность, ее собранность организующей силой художественной воли – вот достойное самозадание и даже сверхзадача для художника. Совсем необязательно отказываться при этом от витальной естественной чувственной радости самого процесса живописания, от ярких, сочных, подчас почти “декоративных” соцветий, если последние все же способны пламенеть, а холодная чеканная жесткость рельефа как бы застывшей формы словно бы склонна преодолевать самое себя, подпитываясь взрывными энергиями неформализируемого Запределья!

Метод такого “продвинутого” Разума – стальная дисциплина формы, ее отточенность, ее собранность организующей силой художественной воли – вот достойное самозадание и даже сверхзадача для художника. Совсем необязательно отказываться при этом от витальной естественной чувственной радости самого процесса живописания, от ярких, сочных, подчас почти “декоративных” соцветий, если последние все же способны пламенеть, а холодная чеканная жесткость рельефа как бы застывшей формы словно бы склонна преодолевать самое себя, подпитываясь взрывными энергиями неформализируемого Запределья!

При этом было бы неразумным скрывать свою принадлежность к современности и напрямую буквально имитировать в наше время уцелевшие “готовые формы” и образы традиционных культур. Нам известно, что такого рода попытки “дважды войти в одну и ту же реку” (Гераклит) обречены на провал. Подобного рода ”благие намерения” тщетны. К чему возрождать заведомо мертвый язык, используя буквально заемные цитаты всяческой этнографии и археологии, неминуемо впадая при этом в поверхностный декоративизм всяческих стилизаций, эксплуатируя мотивы все равно уже не возвратимого, хотя и прекрасного прошлого!?

Потому художник совсем не случайно дает почувствовать свою принадлежность эпохе “кризиса искусства” (по крайней мере в классическом понимании последнего новоевропейской эстетикой), а главное отнюдь не скрывает ощутимые признаки последней стадии Железной Эры – Кали – юги, когда все теряет устойчивость и надежность, когда, казалось бы, извечные и неотменимые архетипы и символы теряют вдруг свой ”извечный” смысл, или же причудливо меняются меж собой ролями, подвергаясь тотальной “переоценке ценностей”, когда, например, религиозные догматы, прекрасно срабатывающие на протяжении двух тысячелетий подлежат своей “переоценке” и меняют свою качественность, едва ли не на 90°.

Потому художник совсем не случайно дает почувствовать свою принадлежность эпохе “кризиса искусства” (по крайней мере в классическом понимании последнего новоевропейской эстетикой), а главное отнюдь не скрывает ощутимые признаки последней стадии Железной Эры – Кали – юги, когда все теряет устойчивость и надежность, когда, казалось бы, извечные и неотменимые архетипы и символы теряют вдруг свой ”извечный” смысл, или же причудливо меняются меж собой ролями, подвергаясь тотальной “переоценке ценностей”, когда, например, религиозные догматы, прекрасно срабатывающие на протяжении двух тысячелетий подлежат своей “переоценке” и меняют свою качественность, едва ли не на 90°.

И потому в нашу пору образцы Традиции заведомо невоспроизводимы напрямую, и потому уместно следовать завету Юлиуса Эволы “Оседлать Тигра!”, укрощая те силы и сущность, которые в более гармоничные эпохи воспринимались как разрушительные, опасные или вовсе “вредные”.” Живой Хаос вместо мертвого порядка!” – Как удачно определил эту стратегию Александр Дугин.

Но заметим, что эти энергии хаоса не отменяют проблему пластической ценности формы. Сама живая форма – вернее формирование в действии, метаморфоза, как процесс непрерывного – путь перемен и превращений - это и есть то средство, которое помогает превращать “яд в лекарство”.

Арийский менталитет в отличие от семитского монотеизма не может и не хочет мыслить идею без ее образности воплощенности! Как советовал Ницше “чем абстрактнее идея, тем более следует добавить чувства”.

Потому уже на чисто эстетическом уровне нового воплощения древнейших сакральных “прообразов”, т.е. архетипов, необходима степень должной новизны и даже авторского произвола, как и неприкрытое отражение той духовной ситуации, в которую мы и заброшены, быть может, как диверсанты – повстанцы – освободители.

Потому механика Кали – юги дает о себе знать и чисто пластически – в самой живописи, когда оживленные мифологемы и мифообразы, столь ограниченные в своей основе, вдруг обретают здесь почти механическую жесткость и даже жестокость, столь созвучную нашему Железному веку. Это к тому же дает ”разбуженному” архетипу необходимую силу самоутверждения. Это и возможность отвоевать у мертвеющей технократической цивилизации ее же средство для переплавки их в нечто совсем иное. Но тут же кроется и отсыл к традиции, если вспомнить древнюю связь кузнечного ремесла с магической практикой. Быть может, мечи, щиты, латы и забрала для предстоящей “последней битвы” (end kampf) будут выкованы из того железа, что отвоевано именно у профанной технологии “современного мира” (после того как он будет повержен или сдастся на волю победителя).

Потому механика Кали – юги дает о себе знать и чисто пластически – в самой живописи, когда оживленные мифологемы и мифообразы, столь ограниченные в своей основе, вдруг обретают здесь почти механическую жесткость и даже жестокость, столь созвучную нашему Железному веку. Это к тому же дает ”разбуженному” архетипу необходимую силу самоутверждения. Это и возможность отвоевать у мертвеющей технократической цивилизации ее же средство для переплавки их в нечто совсем иное. Но тут же кроется и отсыл к традиции, если вспомнить древнюю связь кузнечного ремесла с магической практикой. Быть может, мечи, щиты, латы и забрала для предстоящей “последней битвы” (end kampf) будут выкованы из того железа, что отвоевано именно у профанной технологии “современного мира” (после того как он будет повержен или сдастся на волю победителя).

Перековка и переплавка – это метафора преображающей магии искусства. Трофеи техносферы могут быть полновластно освоены и переиначены совсем в новом смысле. Потому правомочно и жизнеспособно специфическое для художника странное сочетание витальности и механистичности, живой ауры общего колорита и, напоминающего об инфракрасном излучении “ядовитого химизма”, отдельных цветосочетаний и т.п. Эти плоды скрещения цивилизации с ее отрицанием заметны в опытах рассматриваемого живописца.

Перековка и переплавка – это метафора преображающей магии искусства. Трофеи техносферы могут быть полновластно освоены и переиначены совсем в новом смысле. Потому правомочно и жизнеспособно специфическое для художника странное сочетание витальности и механистичности, живой ауры общего колорита и, напоминающего об инфракрасном излучении “ядовитого химизма”, отдельных цветосочетаний и т.п. Эти плоды скрещения цивилизации с ее отрицанием заметны в опытах рассматриваемого живописца.

Причастность к “современному искусству” дополняется намерением превратить его трофеи в инструментарий для обретения форм новой, уже постсовременной (но и после – постмодернистской) сакральности. К ней ведет нынешнее желание настоящего, подлинно “аутентичного” деяния в искусстве. И этот поворот: одновременно к истокам архаики и в будущее, дает о себе знать даже на уровне внешнего модернизма определенных формальных приемов. Таковы, например, гротескно - сюрреалистичная деформация и заметное отступление от принятой иконографии той же языческой традиции – при обращении к образам, казалось бы, наиболее “незыблемым” – например, при новом воплощении (через живопись) богов традиционного арийского пантеона: Шива, Кали, Агни и славянские: Род, Перун, Велес, Лада и т.п. Так происходит, например, когда художник обращается к тем архетипам и архетипическим структурам, которые, казалось бы, являются вечными и неизменными символическими моделями мироздания (и нашей “Психэ” тоже!). Так происходит здесь, например, с архетипом Мандалы.

Ведь, как правило, Мандала и подобные ей символические структурные модели строились на симметрии и подчеркнутой доминации Центра, т.е. сохраняли свою строгую центрированность. Ну, а современный художник, напротив, работает с темой Мандалы, и порю даже, уподобляя ей структуру персонажа, тем не менее, включает в действие подчеркнутую игру ассиметрии, акцентрируя внутри нее несоответствия –несовпадения, контраст и конфликт левой и правой половины единого (или скорее двуединого) мифологического существа. Но такого рода формально структурный дуализм как раз “от противного” работает на новорожденную целостность творимого духовно – пластического организма – результирующей креатуры. Несовпадение и контраст (в том числе на уровне бинарности “правого - левого”). Этот дух конфликта как раз подогревает и обостряет Волю к Синтезу. Гармония живет только вбираемыми ею диссонансами, Порядок (order, ordnung,) всегда питаем взрывчатым и жизнетворным хаосом, Созидание опирается на чрезмерность Разрушения, так “расходящееся сходится” согласно Гераклиту Эфесскому.

Ведь, как правило, Мандала и подобные ей символические структурные модели строились на симметрии и подчеркнутой доминации Центра, т.е. сохраняли свою строгую центрированность. Ну, а современный художник, напротив, работает с темой Мандалы, и порю даже, уподобляя ей структуру персонажа, тем не менее, включает в действие подчеркнутую игру ассиметрии, акцентрируя внутри нее несоответствия –несовпадения, контраст и конфликт левой и правой половины единого (или скорее двуединого) мифологического существа. Но такого рода формально структурный дуализм как раз “от противного” работает на новорожденную целостность творимого духовно – пластического организма – результирующей креатуры. Несовпадение и контраст (в том числе на уровне бинарности “правого - левого”). Этот дух конфликта как раз подогревает и обостряет Волю к Синтезу. Гармония живет только вбираемыми ею диссонансами, Порядок (order, ordnung,) всегда питаем взрывчатым и жизнетворным хаосом, Созидание опирается на чрезмерность Разрушения, так “расходящееся сходится” согласно Гераклиту Эфесскому.

искусствовед Сергей Кусков. Москва 1997 год

Лесные памятники грядущему или молодое искусство на тропе волхвов

Василий Вятич / Андрей Курашов

В данном случае происходит не только наделение новым качеством - новой эстетической и даже магической значимостью различных найденных предметов - всяческих вещественных отходов урбанистической среды, когда сама их будничная материальность, словно бы, подчеркнута загадочной аурой шаманского фетиша – предметного оберега,- быть может, атрибута неведомого языческого культа…

Тут принципиальна общая основополагающая арт-стратегия сама суть метода, раскрывающаяся в действии - “в акции” - в Действе: здесь несомненно происходит решительное переосмысление таких распространенных, принятых в современном искусстве практик, как например, искусство “объекта”, перформанс, хэппенинг, инсталляция, “лэнд-арт” и другие тому подобные.

Тут принципиальна общая основополагающая арт-стратегия сама суть метода, раскрывающаяся в действии - “в акции” - в Действе: здесь несомненно происходит решительное переосмысление таких распространенных, принятых в современном искусстве практик, как например, искусство “объекта”, перформанс, хэппенинг, инсталляция, “лэнд-арт” и другие тому подобные.

С одной стороны такого рода действа свершаясь художниками-соавторами, и, с помощью их сподручных материалов (предметного арсенала, а также дерева, огня и воды), в чем-то отсылают к узнаваемым формам и приемам уже уходящего постепенно в историческое прошлое мирового “Авангарда”.

С другой стороны эти приемы и материалы уведены здесь очень далеко от нынешней цивилизации, от современного ”Art world” и его интернациональных клише. Данные художественные объекты тут уведены или заглублены в сторону возрождаемой глубокой Архаики ( особо-нашего национального язычества.)

Но так же данные пластические средства и формы художественного языка продвинуты и вперед: уже вообще по ту сторону и модернизма, и постмодернизма - в направлении некоего нового небывалого типа творчества, которое (видясь где-то на пограничьи между искусством и задачами сакрального ритуала) грядет на смену изношенному языку нашего отгоревшего века и, может быть, самой ныне завершающейся “Эры”.

Отмеченные заимствования или, точнее, отвоеванные у западного модернизма “трофеи” радикально переиначены. Способ употребления и смысловой контекст (а они-то и решают все!) в данном случае весьма далеки от их формальных “первоисточников”, т.е. от проблематики недавно еще актуального “интер-авангарда”.

Перед нами тут уже вовсе не снобистичный аттракцион кинетических игрушек—“мобилей”, не эпатаж левацких “бунтарных” акций, это и не эстетски-отчуж-денные игры с природными материалами в духе “сытого” лэнд-арта {по-американски), это и не сентиментально-ностальгичный “выход на природу” усталого горожанина, использующего язык акций в целях романтической утехи или, напротив, экологической пропаганды (публицистически в духе “зеленых”), и уж, разумеется, это не

шутовской “стеб” концептуалистов, уже не верящих теперь ни в силу Идеи, ни в силу Материала - насквозь профанически – пародийных в любых своих начинаниях.

Короче - это искусство не для всеядно - размягченного сознания, не для пресыщенного “постмодернистского истеблишмента”.

Короче - это искусство не для всеядно - размягченного сознания, не для пресыщенного “постмодернистского истеблишмента”.

Что касается возвращения или, точнее, введения разного рода искусственных изделий – артефактов индустрии в лоно Природы, то тут важен не только эффект эстетического контраста, но также и задача - вновь оплодотворить это “лоно природы” жизнетворными энергиями невидимого внутреннего “Космоса Богов”, возвращающихся или сокрывшихся до срока.

Поэтому особо интересно, как само испытание и способ преодоления материала, как способ магического овладения самой материей использовать, что называется, от противного, в качестве подспорья, или подручного инструментария, казалось бы, столь чуждых природному царству из обломков “техники”, отходов урбанистической среды.

Это путь мегаполиса в Лес. Навстречу великолепному духу Леса, “К пантеону” всего природного универсума обращены данные “ритуальные подношения”. При этом сами художники, действуя внутренне как потенциальные (в идеале) жрецы, внешне нимало не скрывают свою искушенность культурой и цивилизацией, как и свою склонность по-своему преодолеть их инерцию и затягивание.,

Этот путь освобождает от урбанистического плена и даже стяжания господства над отчужденной техно - средой через переоценку ценностей, в частности через переиначивание “фетишей” индустриального мира и обретение своих, совсем иных “фетишей”, т.е. предметных знаков неоязыческой сакральности.

Отсюда подчеркиваемый эффект отстраненной или, точнее, своеобразной узнаваемо-неузнаваемости всяческих вещных трофеев, отнятых у города и профанного современного мира вообще. Отсюда парадоксальный стык индустриальности и “варварской” архаики даже в самой фактурности и в архитектонике данных предметных сооружений.

Все эти мертвенные отжившие предметы уведены со свалок мегаполиса, как некогда были уведены двуногие отродья Города знаменитым Гамельтским крыселовом в его зачарованную глушь, в сверкающую ночь Неизвестности.

Эти ожившие, через фактическую свою смерть, проведенные через ночь черного деяния (Nigrego), через испытание ржавчины и коррозии, через преддверие распада Вещи могут стать вещими, снискать новую Жизне-силу и даже, быть может, “сверхъестественные” чары, пройдя через ритуал очищения огнем и водой, через предварительную обработку жесткими средствами пост-современного искусства - искуоства, склонного преодолеть инерцию и гипноз самой современности?

Эти вещи стали теперь действующими участниками неошаманских действ, творимых уже по ту сторону Города, водружаясь в средокрестии первозданных и вечных четырех стихий: Огня, Воздуха, Воды и Земли. Они становятся медиумами между Небом, Землей и Подземьем. Все компоненты служат тут иной цели - обретения синтеза искусств, некогда присущего древнему ритуалу.

Мертвенные материалы, предметы умершие, отчужденные от своих привычных, но скучных функций, от преэрсиной практической пользы, от утилитарного служения будничному быту или молоху технократической цивилизации.

Мертвенные материалы, предметы умершие, отчужденные от своих привычных, но скучных функций, от преэрсиной практической пользы, от утилитарного служения будничному быту или молоху технократической цивилизации.

Для всех этих вещей (находок своего рода “археологии” современности) есть способ оживить, открыть свое “иное”, обнаружить и проявить свою свежую, еще никем доселе незамеченную небывалую качественность - это: способ для них быть принесенными в жертву - сперва на алтаре Искусства, в дальнейшем, быть может, на сакральных территориях, еще неведомых священнодействий и волхвований.

В сердцевине первозданно - Дикой природы, быть может, намечается и зарождается совсем новая культура (очень новая, но созвучная по сути и духу культуре древнейшей!) Все то, что в данном опыте заимствовано или отвоевано - отторгнуть у урбанистической среды, у механического царства, у эксплуатирующей и мертвящей все живое и неживое продажной технократии, все то, что вызволено из этого плена должно быть проведено через волшебство Леса, через чистилище заведомо “бесполезных действ” и самой Природы, приоткрывающей, тем самым, свое мистериальное измерение (как и сам предпринятый пока еще только художественный опыт), утратив налет привычности, покинув свой дом, точнее, свою свалочную бездомность, “ найденные предметы” или “объекты” должны подвергнуться жестокому очищению силами четырех стихий (где доминирует действо огня), должны быть преображены, породнившись с Природой.

Впрочем сама Природа тоже нуждается в своем освобождении, но об этом скажем особо, позже...

Монотеистические религии, изгнавшие Богов из Природы, (вспомним, что на заре Христианства прозвучала весть о том, что “умер великий Пан!”, а также и производный от монотеизма и подкрепленный догмами точной науки разгул технократической экспансии, натиск техно-цивилизации на обезбоженный и потому должный покориться и стать “безопасным” природный Космос) - вот болезнь нашей ныне уходящей цивилизации, которою теперь настало время преодолеть и отринуть.

Монотеистические религии, изгнавшие Богов из Природы, (вспомним, что на заре Христианства прозвучала весть о том, что “умер великий Пан!”, а также и производный от монотеизма и подкрепленный догмами точной науки разгул технократической экспансии, натиск техно-цивилизации на обезбоженный и потому должный покориться и стать “безопасным” природный Космос) - вот болезнь нашей ныне уходящей цивилизации, которою теперь настало время преодолеть и отринуть.

В какой-то мере языческий реванш возможен, возможно он уже не за горами, за порогом века, и здесь многое зависит от нас - особо от людей творящих...

Данные задачи нечто гораздо более значимое, чем локальная озабоченность экологов их частными проблемами (хотя и их миссии тоже достойны уважения). Впереди смена не только веков, но и самих эр, эонов, космических циклов (мы живем лишь в железной концовке одного из них - в пору Кали-Юги; не потому ли так важно преодолеть или преобразить, подвергая алхимической “переплавке”, трансмутации и само железо?)

Потому не случайно особо настойчиво практикуемо в рассматриваемом опыте привлечение именно железных и вообще металлических, казалось бы, наиболее отчужденных от органики материалов, и преодоление-сопротивление материала в ходе акции-действа.

Впрочем, кое-что сделали сами Время и Природные стихии.,

Имеются ввиду столь частая здесь состаренность или поврежденность, на первый взгляд столь современно-цивильных техно-изделий, как и упомянутая тактика лишения их привычных функций.

Этим железным колесам уже не суждено более ездить, скорее им суждено в дальнейшем стать орудием магии, быть может, стальными воронками, которые вовлекают в эпицентр неизвестного, или во вращении своем наподобие свастики, возвращают к первоистоку изначального Космоса.

Имеются ввиду столь частая здесь состаренность или поврежденность, на первый взгляд столь современно-цивильных техно-изделий, как и упомянутая тактика лишения их привычных функций.

Этим железным колесам уже не суждено более ездить, скорее им суждено в дальнейшем стать орудием магии, быть может, стальными воронками, которые вовлекают в эпицентр неизвестного, или во вращении своем наподобие свастики, возвращают к первоистоку изначального Космоса.

И все же - исходные предметные мотивы узнаваемы, брутальны, даже тривиальны. Однако эти колеса, болты, железные цепи и пр. уже облагорожены даже своей заржавленностью, как облагороженная ржавчиной монета алхимика, или бронза в поволоке патины.

Предметы, вроде бы, недавнего изделия (отнюдь не какие-нибудь антикварные реликты), словно бы, подернуты пыльцой патины или, что то же самое, окрашены поэтикой ветшания, эстети-кой полу-распада, (в духе японской эстетической категории Ваби - саби, культивирующей ветхость керамики и садовых камней). Впрочем, такое преображение предмета и материала через старение или полураспад были, видимо, и в нашей Европейской культурной традиции.

Вспомним эстетику “пейзажей души”, бурую мглу лессировок живописи старых мастеров, антикварную aуpy архео - находок и прелесть просто старинных безделиц - все это ведомо “фаустианской душе”, в данном аспекте, и нашему русскому духу тоже - ведь он тоже склонен подпитывать взлет мечты приливами ретро-ностальгии, тоже склонен более ценить обжитость или “старинность” вещи, чем ее стерильно-цивильные лоск и блеск!

Тут не только на уровне пластического метода, но и мировоззренчески важны процессы и ситуации столкновения или скрещения, казалось бы, заведомо разнородных и параприродных материй и субстанций: особо - железа и дерева, т.е. металлических техно-изделий города с одной стороны и древесной плоти русского леса - с другой. Рознь этих начал и элементов, их конфликт, но и их контакт меж собою, даже их слияние, когда они уравновешены в парадоксальной гармонии, когда органическое и неорганическое столь органично уживаются в своей взаимодополнительности.

Мертвый металл и живое Дерево, но и в дереве тоже взаимопереход живой и мертвой природы, тут порою участвует в Действе древо живое, порою иссохшее, умершая древесина уподоблена архео-реликту, отвердев, или, трухляво распадаясь, в распаде и твердении своем или в опалении огнем, когда, становясь углем, древесина роднится с царством минералов - во вех этих метаморфозах живого и неживого, естественного и искусственного незримо прослеживается нить напрямую невыразимого Все-единства, которое и обусловливает все чудеса взаимо-превращения субстанций, форм и пород, прослеживаясь и в поступи метаморфоза и в игре различий, в контрасте разделения тоже!

Мертвый металл и живое Дерево, но и в дереве тоже взаимопереход живой и мертвой природы, тут порою участвует в Действе древо живое, порою иссохшее, умершая древесина уподоблена архео-реликту, отвердев, или, трухляво распадаясь, в распаде и твердении своем или в опалении огнем, когда, становясь углем, древесина роднится с царством минералов - во вех этих метаморфозах живого и неживого, естественного и искусственного незримо прослеживается нить напрямую невыразимого Все-единства, которое и обусловливает все чудеса взаимо-превращения субстанций, форм и пород, прослеживаясь и в поступи метаморфоза и в игре различий, в контрасте разделения тоже!

Но невидимая энергетическая ось Единого проходит и обретается во многом через частичное разрушение частных отдельно взятых форм, в частности через жесткие диструктивные жесты акций, точнее, разрушительно-созидательные манипуляции художников-перформаторов (или потенциальных “мистагогов” ) и особо через обыгрываемую в ее активности стихию Огня -основного средства переплавки любых “готовых форм” в обновленное их качество.

Огонь задействован во многих этих творимых действах.

Подобно Огню творит, при этом и разрушает, и сама Природа в целом. Обреченные на распад или на растворение, в ней искусственные артефакты обретают тем самым шанс приобщения к Бессмертию.

Огонь задействован во многих этих творимых действах.

Подобно Огню творит, при этом и разрушает, и сама Природа в целом. Обреченные на распад или на растворение, в ней искусственные артефакты обретают тем самым шанс приобщения к Бессмертию.

Сам же “объект” возникает на перепутье жизнетворнрго Хаоса лесной чащобы и нового эстетического порядка, как некий прообраз искомого сакрального зодчества, как тотем, фетиш или обрет, метящий своим пришествием зону ритуальных действ, как особый вещный знак, адресуемый искомым посвященных, ищущим полузабытые, но не утраченные вовсе пути волхвов, соединяющих мечту о грядущем с памятью наследия предков. И сему ни мало не мешает ни камерность масштабов данных сооружений, физически недолговечных, обреченных на весьма недолгую жизнь, увековеченных лишь на кино- и фотопленке, в качестве, не столько припоминаний, сколько предвидений того, что еще не свершилось, еще не явлено, но чему рано или поздно суждено прийти в мир!

Они посредуют также меж жизнью и смертью, метя собою зоны их пограничья и обратимости неорганического и органического, т.е. живого и неживого.

Возникает вопрос: что же все это, видимое тут перед нами?

Что это - предметная скульпттура (т.е. “арт - объект”, говоря современным языком) , или это микро - архитектура (некий “мини-стоунхендж” в наших условиях из доморощенных материалов). Или же это “шаманские фетиши”. Или обереты волхва, или же некие загадочные порождения самой Природы - дары лесных троп, быть может, знаки присутствия всевластного лесного Велеса - как известно, не только покровителя стада, но и, подобно Вотану (Одину), - вдохновитель поэтов и магов или Лесного царя, - представителя дикой охоты, образ которого профанирован, но уцелел в сказочном представлении о Лешем.

Пожалуй данные шаманско - волховские объекты в сочетании c “Акцией во времени” отсылают по всем вышеназванным адресам сразу. Но названные только что мировоззренческие и магико-мифологические подтексты доминируют над проблематикой собственно и формально - эстетического порядка.

В заключение заметим, что уцелевших, сохранившихся до нашего времени готовых форм языческой культуры дохристианской Руси явно недостаточно для того, чтобы реконструировать обрядность древнего культа. Впрочем, пожалуй, в этом нет и смысла и надобности, как и во всякой попытке “дважды войти в одну и ту же реку”. К чему эта искусственная реконструкция или “реанимация” все - равно невозвратимого?

Возвращение (или “подключение” к Традиции) может произойти лишь на духовном уровне. Но речь идет не о некой бесплотной, от¬чужденной от всего земного духовности - не о спиритуализме и отвлеченной метафизике в духе монотеистических или Авраамических религий (Христианство, Иудаизм, Ислам). Напротив, имеется в виду сфера духа или, быть может, Космос духови - неотделимые от Природы и от сакрального искусства - от конкретного художественно-образного воплощения “архетипов” (т.е. живых психических сил - Богов, существ, гениев и т.д..)

Обнаруживающееся и подтверждающееся таким образом исконное родство между “Идеей” (Эйдосом) и “Идолом” не видится нам чем-либо предосудительным, и это никогда не отпугнет ни художника, ни поэта, ни иных людей творчества.

Ведь художник мыслит в основном через чувство и образ, сказанное выше не воспрепятствует и обретаемому вновь (пока наощупь, гадательно,“методом проб и ошибок”) пути волхва, который волен свести Огонь на землю, делая силы Земли своими союзниками и непосредственными проводниками божественных энергий.

Но тут очень важно избежать типичной ошибки - ложного возврата к “наследию предков”, когда, увы, столь часто “неоязыческий” энтузиазм выражается в этнографическое “собирательство”, сводясь в лучшем случае к “музейной” фольклористике, в худшем - и более распространенном - к стилизованному карнавалу ряженых, к курьезу для падких на экзотику интуристов, к суррогату духовности для праздных обывателей и богоискательствующих интеллигентов, имитирующих вновь пресловутое “хождение в народ”.

И вообще прошлое нас интересует постольку, поскольку оно способно преображать настоящее и формировать грядущее. Уместно обращаться к древнему язычеству нашей России именно с прицелом в завтра, продуцируя наши, пусть фрагментарные и смутные припоминания о культах древнего славянства на грядущее…

И для нас ныне творимый миф, станет быть может, мифом следующего столетия и даже тысячелетия. Убедительность - внушающая Сила, (суггестия) тут важнее сухой научной доказательности; Воля к Вере важнее рассудочной достоверности. Воображение, мечта и глубинная память (более на уровне культур-бессознательного) это в данном случае оперативнее и ценнее общепринятых “объективных фактов” -. этих малых “истин” для средних людей.

“Здравый смысл” измельчавшего современного мира нам не закон!

“Здравый смысл” измельчавшего современного мира нам не закон!

Заметим также, что пожалуй, нехватку конкретных познаний о нашей отечественной языческой древности даже можно обратить во благо, превратив ее в стимул для творческой фантазии, в импульс для прорыва Туда!

В отличие от кельтского и германо-скандинавского культурных миров, где переход от язычества к христианству был не более плавным, но по крайней мере не помешал интенсивному собирательству языческой мифологии (уже в христианскую эпоху), у нас в России, некогда еще, вполне живая языческая традиция была вырублена почти начисто.

С другой стороны, если на Западе это наследие прошлого все более оседает в музее или превращается в ретро-экзотику для туристов, т.е. все более деактуализируется, то у нас, как у более молодого Этноса, даже под слоем православия в его “полых формах” исподволь сохранялось кое-что уцелевшее от язычества (сказанное касается и нашего русского сектантства), но не главное - будучи загнанными в “подземье” национал-бессознательного, языческое жизнечувствование, как скрытый энергетический потенциал, невидимо наращивает (в ходе тысячелетия) свои жизнесилы для того, чтобы, когда настанет срок, быть готовым к новому реваншу - к “возвращению Богов”, (но уже совсем по-новому, в формах и образах, видимо отличных, от древнего первоистока).

Поэтому внешние стилизации тут не помогут. Уместнее, не отказываясь внешне от языковых форм и приемов и некоторых иных признаков современной культуры, в частности от навыков, т.н. художественного “Авангарда”, нащупывать древний архео-слой - как подземный огнь долженствует возгореться вот-вот заново, но по-новому.

Потому наиболее интересные опыты современного искусства тяготеют так или иначе к Традиции “шаманизма” (как то ощутимо и в нашем случае, где фигурируют некие неошаманские сооружения и действа в природе).

Мы пользуемся термином “шаманизм” условно, хотя уместнее здесь говорить о пути волхвов, хотя опять же, если фольклор палеоазиатских и американских шаманов хотя бы на уровне научно-этнографического изучения все же уцелел (вопреки стараниям миссионеров), то у нас традиция волхвования была наряду с прочим языческим нас-ледием вандалистичеоки уничтожена в пору “христианизации”. Поэтому язычество воскрешаемое должно быть отмечено новизной, быть новым, как в данном случае действительно “хорошо забытым старым” (ведь срок забвенья или полузабвенья - тысячелетие!)

Но как уже говорилось, близится смена не только двух веков или двух тысячелетий, но также самих эр - эонов - космических циклов. Эпоха Рыб сменяется эрой Водолея. Мы сейчас подвешены в межвременьи и, видимо, неслучайно в одном из вышерассмотренных “шаманских объектов” сама Рыба - символ Уходящего, как бы “распята” вниз головой на обугленном, но не сломанном Древе, - быть может, отсылающем к тому Древу познания - или гнозиса, вкушать плоды с которого нам пытался воспрепятствовать вселенский Деспот, но огонь Светоносца не раз открывал и будет открывать избранникам свои эзотерические секреты. И радует то, что на путях новейшего поколения – в сфере молодого русского художества уже прорубаются Лесные тропы, ведущие к вещим подземным источникам, уже высекаются искры для завтрашнего дня, в котором совершится очищение сущего.

Сергей Кусков. 1998 г.